Сретенский Месяцеслов

Страстная седмица. Великая Среда.

Пост

Великая Среда

Преподобного Никиты

Мидикийского

Литургия Преждеосвященных Даров.

ВЕЛИКАЯ СРЕДА

Ночь со вторника на среду Иисус Христос в последний раз перед Своей смертью провел в Вифании. Здесь в дому Симона прокаженного уготована была для Спасителя Вечеря. Жена-грешница, узнав, что Он возлежит в дому фарисеевом, приступила к Нему с алавастровым (алебастровым) сосудом мира драгоценного и возлила Ему на главу в знак своей любви и благоговения к Нему (Лк. 7: 36–50). Ученики Его жалели о трате мира: «Можаше бо сие продано быти вящше трех сот пеняз и датися нищим». Но Иисус Христос запретил смущать жену и похвалил ее: «Дело бо добро содела о Мне. Всегда бо нищия имате с собою, и егда хощете, можете им добро творити. Мене же не всегда имате. Возливши сия миро на тело Мое, на погребение Мя сотвори. Аминь глаголю вам: идеже аще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речется и еже сотвори сия, в память ея». Так, по слову Христову, делом добрым должно считать не одно благотворение ближним нуждающимся, но и посильное выражение любви к Богу и ближним; не одно благотворение ближним, которых видим, но и приношение Самому Богу, Которого не видим, благодатно присутствующему во храмах!

Между тем как Иисус Христос возлежал в дому Симона, первосвященники, книжники и старейшины иудейские, постоянно наблюдая за Господом, собравшись у первосвященника Каиафы, советовались, как бы взять Иисуса Христа хитростью и убить. Но говорили: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе». Тогда в беззаконное сборище приходит Иуда Искариот, один из двенадцати учеников Иисуса Христа, и предлагает: «Что ми хощете дати, и аз вам предам Его?» С радостью приняли неправедные судии коварный умысел Иуды, зараженного корыстолюбием, и «поставиша ему тридесят сребреник». «Оттоле неблагодарный ученик искаше удобна времени да предаст» Спасителя мира (Мф. 26: 3–16; Мк. 14: 1–11). Исполняя слова Господа о жене, за два дня до смерти помазавшей Его миром, Православная Церковь в Великую Среду воспоминает преимущественно о ней, жене-грешнице, возлившей миро на главу Спасителя, проповедуя миру, еже сотвори сия, в память ея, и вместе обличает предательство Иудино.

«Се лукавый совет, – плачевно воспевает Церковь в Великую Среду, – воистину собрался неистово: как осужденника осудите горе Сидящего, и Судию всех Бога. Иуда льстец, сребролюбия рачительствуяй, предати Тя, Господи, Сокровище живота, течет к иудеям». Грешница принесла к ногам Христовым главу свою, как говорит и святитель Златоуст, Иуда простер руки к беззаконным; та искала оставления грехов, а сей взять сребреники. Грешница принесла миро для помазания Господа; ученик соглашася с беззаконными. Она радовалась, тратя миро многоценное; этот заботился продать Неоценимого. Она Владыку познавала, а этот от Владыки удалялся. Она освобождалась от греха, а сей делался пленником его.

О жене-грешнице и о предательстве Иудином Церковь воспоминает в Великую Среду с древних времен. В 4 веке святитель Амфилохий, епископ Иконийский, святитель Иоанн Златоуст говорили беседы в Великую Среду о жене-грешнице, помазавшей Иисуса Христа миром. Равно преподобный Исидор Пелусиот упоминает о ней в своем писании и относит ее знаменательное выражение веры и любви к Спасителю к Великой Среде. В 8 веке преподобный Косьма Маиумский, в 9 веке преподобная Кассия сочинили многие стихиры для богослужения в Великую Среду, ныне исполняемые в этот день. Святитель Иоанн Златоуст в 80 беседе своей на Евангелие от Матфея говорит о жене-грешнице: «Эта жена, по-видимому, есть одна и та же у всех евангелистов, но нет. Три евангелиста, мне кажется, говорят об одной и той же; но Иоанн – о другой, некоторой чудной жене – сестре Лазаря. Евангелист не просто упомянул о проказе Симона, но с тем, дабы показать причину, почему жена с дерзновением приступила к Иисусу. Поелику проказа казалась ей болезнию нечистою и гнусною, и между тем она видела, что Иисус исцелил человека и очистил проказу, – иначе не восхотел бы остаться у прокаженного, то она возымела надежду, что Иисус легко очистит и душевную ея нечистоту».

Исполнилось то, что Христос предсказал о жене-грешнице. Куда ни пойдешь во вселенной, везде слышишь, что возвещают об этой жене; хотя она не знаменита и не имела многих свидетелей. Кто же это возвестил и проповедал? Сила Того, Кто предсказал сие. Прошло столько времени, а память об этом происшествии не истребилась; и персы, и индейцы, и скифы, и фракиане, и сарматы, и поколение мавров, и жители Британских островов повествуют о том, что сделала жена-грешница тайно в доме.

Услышьте все сребролюбцы, страждущие Иудиною болезнию, услышьте и берегитесь страсти сребролюбия. Если тот, кто находился со Христом, творил чудеса, пользовался таким учением, низвергся в толикую бездну, оттого что не был свободен от этой болезни, то тем более вы, не слышавшие даже Писания и всегда прикрепляющиеся к настоящему, удобно можете быть уловлены этою страстию, если не будете прилагать непрестанного попечения.

«Как же Иуда сделался предателем, – спросишь ты, – когда он призван Христом?» Бог, призывая к Себе людей, не налагает необходимости и не делает насилия воле тех, кои не желают избрать добродетели, но увещевает, подает советы, все делает, всячески старается, дабы побудить их соделаться добрыми. Ежели же некоторые не желают быть добрыми, Он не принуждает! Господь избрал Иуду в лик апостолов, потому что он первоначально был достоин этого избрания.

На утрене в Великую Среду Церковь благовествует пророческие слова Господа о многоплодной смерти Его, о прославлении Его гласом Бога Отца: «Прииде глас с небесе: "И прославих, и паки прославлю"» – и что Он есть свет мира (Ин. 12: 17–50).

В день предания Господа на страдания и смерть за грехи наши, когда Он простил грехи жене-грешнице, Церковь по совершении часов оканчивает, по древнему обыкновению, чтение молитвы: «Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже», которой она в течение Великого поста ежедневно, на богослужении повечерия, при преклонении глав и колен предстоящими, ходатайствует пред Богом о даровании нам оставления прегрешений наших. В последний также раз в Великую Среду совершается Литургия Преждеосвященных Даров, на которой Церковь благовествует о жене, помазавшей Господа миром, и о решимости Иуды предать Господа (Мф. 26: 6–16). В Великую Среду прекращаются и великие поклоны, творимые при молитве преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего» и проч. После среды постановлено совершать эту молитву до Великого Пятка только инокам в келиях. Таким образом, молитва преподобного Ефрема Сирина в среду седмицы сырной начинается и в Среду Страстную оканчивается. Обыкновение оканчивать чин великопостного богослужения в Великую Среду есть древнее. О нем упоминает в 4 веке святитель Амвросий Медиоланский.

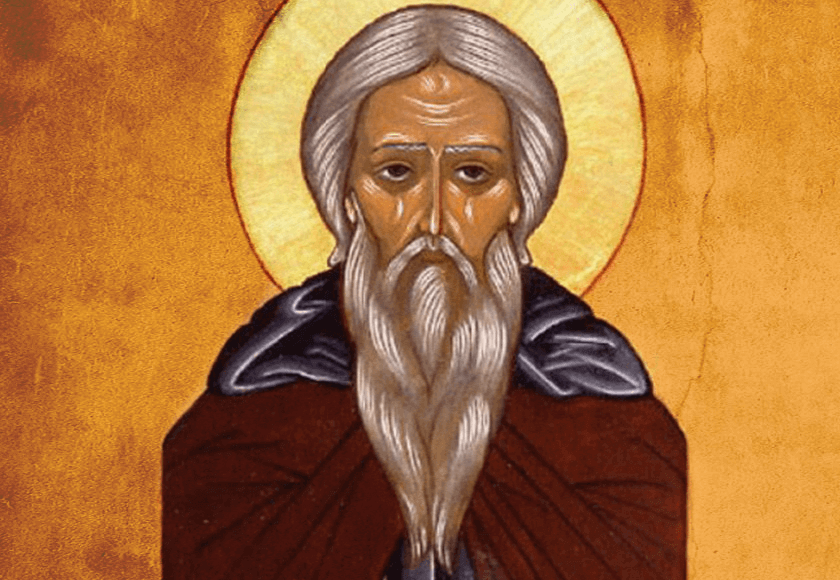

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО НИКИТЫ ИСПОВЕДНИКА, ИГУМЕНА ОБИТЕЛИ МИДИКИЙСКОЙ

Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, родился в Кесарии Вифинской (северо-запад Малой Азии) в благочестивой семье. Мать умерла на 8-й день после его рождения, и отец, по имени Филарет, постригся в монахи. Ребенок остался на попечении бабушки, воспитавшей его в истинно христианском духе.

С юношеских лет святой Никита прислуживал в церкви и находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению святой Никита направился в Мидикийский монастырь, где игуменом был святой Никифор (память 13 марта).

Через семь лет добродетельной жизни в монастыре, славившемся строгостью Устава, преподобный Никита был рукоположен во пресвитера. Преподобный Никифор, зная святую жизнь молодого инока, поручил ему управление обителью, так как сам был тяжело болен.

Не жалея сил, преподобный Никита стал заботиться о процветании и благоустройстве монастыря. Личным примером строгой монашеской жизни он наставлял братию. Вскоре слава о высокой жизни насельников обители привлекла туда многих, ищущих спасения. Через несколько лет число монахов увеличилось до 100 человек.

Когда преподобный Никифор в глубокой старости отошел ко Господу, братия единодушно избрала игуменом преподобного Никиту.

Господь удостоил святого Никиту дара чудотворения. По его молитве глухонемому отроку возвратился дар речи; две бесноватые женщины получили исцеление; лишенному рассудка вернулся разум, и многие другие больные исцелялись от своих недугов.

В те годы при императоре Льве Армянине (813‒820) возобновилась иконоборческая ересь и усилилось гонение на святые иконы. Православные епископы изгонялись и ссылались. В Царьграде в 815-м году был созван собор еретиков, на котором они свергли с престола святого Патриарха Никифора (806‒815; † 828), а на его место избрали еретика из мирян Феодота. На место сосланных и заключенных православных епископов были также поставлены еретики.

Император призвал к себе игуменов всех монастырей и пытался привлечь их к иконоборческой ереси. В числе призванных был и преподобный Никита, который твердо стоял за православное исповедание. По его примеру все игумены остались верны почитанию святых икон. За это их посадили в темницу. Преподобный Никита мужественно претерпевал все испытания и поддерживал твердость духа в других заключенных.

Тогда император и лжепатриарх Феодот решили хитростью уловить упорствующих. Им объявили, что император дарует всем свободу и разрешает поклонение иконам при одном условии: если они примут Причащение от лжепатриарха Феодота. Долго сомневался преподобный, может ли он вступить в церковное общение с еретиком, но другие узники умолили его причаститься вместе с ними. Уступая их мольбам, преподобный Никита пошел в храм, где для обмана исповедников были выставлены иконы, и принял Причастие. Но когда он вернулся к себе в монастырь и увидел, что гонение на иконы продолжается, то раскаялся в своем поступке, вернулся в Константинополь и стал безбоязненно обличать иконоборческую ересь. Все уговоры императора были им отвергнуты.

Преподобный Никита вновь был заточен в темницу, где пробыл шесть лет, до кончины императора Льва Армянина. Там, перенося голод и скорби, преподобный Никита силой своих молитв совершал чудеса: по его молитве Фригийский царь без выкупа отпустил двух пленников; три человека, потерпевших кораблекрушение, о которых молился преподобный Никита, были волнами выброшены на берег. В 824-м году, при новом императоре Михаиле (820‒829), преподобный Никита отошел ко Господу. Тело преподобного было с почестями погребено в монастыре. Впоследствии его мощи стали источником исцелений для приходящих поклониться святому исповеднику.

В тебе, отче, известно спасеся, еже по образу:/ приим бо крест, последовал еси Христу,/ и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней,/ тем же и со ангелы срадуется, преподобне Никито, дух твой.

Небесный ум и житие стяжав,/ сияеши ясно, якоже солнце, светлостию дел,/ просвещаеши сущия во тьме житейстей, отче Никито,/ и, приводя всех к Богу,// моли непрестанно о всех нас.

Ублажаем тя,/ преподобне отче Никито,/ и чтим святую память твою,/ наставниче монахов и собеседниче ангелов.