Сретенский Месяцеслов

Страстная седмица. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.

Пост

Великий Четверток

Преподобного

Иосифа Песнописца

Обычно в четверг вечером совершается утреня Великого Пятка с чтением 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Литургия св. Василия Великого.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК

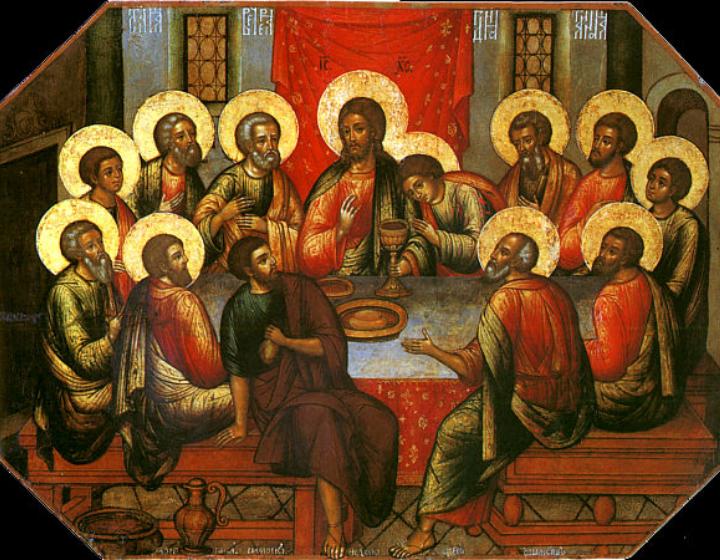

Среди дней Страстной седмицы Великий Четверг занимает особое место. В этот день Церковь вспоминает Тайную Вечерю Господа Иисуса Христа с Его учениками – апостолами. На Тайной Вечере Спасителем было установлено главное Таинство нашей веры – таинство Евхаристии, или Причащения, во время которого все верующие под видом хлеба и вина вкушают истинные Тело и Кровь Христовы.

Без Причащения, учит Святая Церковь, нет истинной христианской жизни, так как в этом Таинстве происходит самое полное, предельно возможное на земле благодатное соединение человека с Богом.

Тайная Вечеря была совершена Христом за день до празднования ветхозаветной пасхи. Евреи совершали этот праздник в память о чудесном исходе из Египта, где они находились в рабстве в течение четырехсот лет.

Как и многие другие события ветхозаветной истории, праздник иудейской пасхи имел прооразовательное значение. Он готовил людей к принятию истинной Пасхи, истинного спасения от рабства греху и смерти. Такое спасение должен был принести людям Сын Божий – Новозаветный Пасхальный Агнец, закланный за грехи мира. Так велико и глубоко было падение людей, что только Сам Бог, добровольно приняв на Себя падшую человеческую природу, мог спасти человека.

В день опресноков, когда по закону ветхозаветному должно было заклать и вкушать пасхального агнца и когда «прииде час, да прейдет Спаситель от мира сего к Отцу» (Ин. 13: 1). Иисус Христос, пришедший исполнить закон, послал своих учеников Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить пасху, которую, как сень законную, имел Он заменить Пасхой новой – самим Телом и Кровью Своей. По наступлении вечера Господь пришел с двенадцатью Своими учениками в велию постлану горницу одного иерусалимлянина (Мк. 14: 12–17) и возлег. Внушая, что в Царстве Божием, которое не от мира этого, не земное величие и слава, но любовь, смирение и чистота духа отличают истинных членов, Господь, восстав от Вечери, умыл ноги своим ученикам. Умыв ноги и возлегши опять, Господь сказал ученикам: «Весте ли, что сотворих вам? Аще убо Аз умых ваши нозе Господь и Учитель, и вы должны есте друг другу умывати нозе. Образ бо дах вам, да якоже Аз сотворих вам, и вы творите». «Господь касался ног апостольских, – говорит преподобный Нил, подвижник и писатель 5 века, – дабы укрепить земные и слабые ноги, имевшие пройти всю подсолнечную. Великий Врач брался за пяту, на которую вначале изречен был суд, дабы не дать воздействовать яду духовного змия. Посему пята, укрепленная прикосновением рук Господних, попрала сатану, некогда соблазнившего прародителей. Почему Господь Иисус Христос и говорил: "Се, даю вам власть наступати на змию, на скорпию и на всю силу вражию" (Лк. 10: 19). А пророк Исайя сказал: "Коль красны ноги благовествующих мир, благовествующих благая" (Ис. 52: 7). Апостолы Христовы, прошед весь мир, действительно всюду попирали силу вражию».

Церковь не только словесно воспоминает омовение ног апостольских, но и по примеру Господа и Учителя совершает при богослужении в Четверток особенный обряд священного умовения ног пресвитеров святителем, по Литургии, при чтении Евангелия об омовении ног. Это евангельское действие, величественно проповедующее высоту христианского смирения, сохраняется в Православной Церкви с древних времен. Поскольку Сам Господь заповедал апостолам творить омовение ног так же, как Он сотворил, то нет сомнения, что оно началось при апостолах, первых и ревностнейших исполнителях заповедей Господних. На обряд омовения ног в 4 веке указывает блаженный Августин. В день омовения ног древле омывались также оглашенные, всенародно засвидетельствовавшие перед епископом или пресвитером веру свою прочтением Символа веры наизусть и готовившиеся принять таинственное омовение Крещением в ночь перед Святой Пасхой.

По омовении ног Иисус Христос совершил пасху сначала по закону Моисееву, потом установил и Пасху новую – великое таинство Святейшей Евхаристии. Установление таинства Святого Причащения есть второе событие, которое Православная Церковь воспоминает в Великий Четверток.

Таинство Святого Причащения, установленное Господом перед Его страданиями и смертью, с первых времен до сих пор непрерывно совершается на многочисленных престолах Церкви Вселенской по заповеди Иисуса Христа: «Сие творите в Мое воспоминание». Как Моисей сказал: «Сие да будет памятно для вас вечно» (Исх. 12: 14), так и Христос глаголал: «Сие творите в Мое воспоминание до того времени, как Я приду». Сколь многие ныне говорят: «Желал бы я видеть лице Христа, образ, одежду!» Вот ты видишь Его, прикасаешься к Нему, вкушаешь Его. Если иудеи вкушали агнца с готовностью, стоя и имея сапоги на ногах и жезлы в руках, то гораздо более тебе должно бодрствовать. Ибо не малое предлежит наказание тем, которые недостойно приобщаются. Сколь же чист должен быть тот, кто наслаждается бескровной жертвой? Сколь чище всех лучей солнечных должны быть – рука, раздробляющая плоть Христову, уста, наполняемые духовным огнем, язык, обагряемый страшною кровью! Помысли, какой чести ты удостоен? Какой наслаждаешься трапезой? На что с трепетом взирают ангелы по причине сияния, отсюда исходящего, тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом со Христом. Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я говорю: «Пастырь»?! Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел сего. Он питает нас собственною Кровью и чрез сие соединяет нас с Собою. С каждым верующим Он соединяется посредством Тайн и Сам питает тех, которых родил, а не поручает кому-либо другому; и сим опять уверяет тебя в том, что Он принял твою плоть.

Мы занимаем место служителей, а освящает и претворяет дары Сам Христос. Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного сребролюбца. Если кто не ученик Христов, тот да удалится. Трапеза не допускает тех, которые не из числа учеников. Ибо Христос говорит: «Сотворю Пасху со ученики Моими» (Мф. 26: 18). «Немалое наказание ожидает вас, –говорит святитель Иоанн Златоуст, обращаясь к священнослужителям, – если вы, признавши кого-либо нечестивым, позволите причаститься сей трапезы. Кровь Его взыщется от рук ваших. Хотя бы кто по неразумию пришел для причащения, воспрети ему, не убойся. Убойся Бога, а не человека: если убоишься человека, то от Бога будешь уничижен, а если убоишься Бога, то и от людей будешь почитаем. Если ты сам не смеешь, то приведи ко мне, я не позволю сию дерзость. Скорее предам душу свою, нежели причащу Крови Господней недостойного, скорее пролью собственную кровь, нежели причащу столь страшной Крови того, кого не должно».

На Вечере Господь определенно предрек ученикам, что один из них предаст Его и это именно тот, кому Господь подаст кусок хлеба, обмакнув в солило, и, обмакнув, подал Иуде Искариотскому. По хлебе вошел в него сатана; и предатель тотчас удалился от Христа и Церкви Его. Была уже ночь (Ин. 13: 1–30). Прекратив спор апостолов о первенстве, которое между ними должно состоять не в господстве и обладании, но болий в них да будет, яко мний: и старей, яко служай, и предсказав апостолам общее искушение, а Петру троекратное отречение от Христа и свое явление им по воскресении в Галилее, Господь вошел с ними в сад Гефсиманский, на гору Елеонскую (Лк. 22: 24–28; Мф. 26: 30–35). Здесь начались Его страдания, сначала душевные, а потом и телесные. Предначиная Свои страдания, Господь сказал ученикам: «Сидите ту, дондеже шед помолюся тамо», и, взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна, бывших свидетелями славы Его во время преображения, начал ужасатися и тужити: «Прискорбна душа Моя до смерти». «Будите зде и бдите», – говорил ученикам своим Богочеловек. Отойдя от них на вержение камене, Он преклонил главу и колена и молился до кровавого пота, как Человек, чувствуя чашу страданий и совершенно предаваясь воле Бога Отца. Иисусу Христу явился ангел с небес и укреплял Его. Во время молитвы Своей Господь троекратно подходил к ученикам своим и говорил им: «Бдите и молитеся, да не внидете в напасть, дух бо бодр, плот же немощна». Но ученики не могли молитвенно бдеть с Господом: «беста бо им очи отяготене».

Гефсиманская молитва Иисуса Христа наставляет нас, что среди искушений и скорбей молитва подает нам высокое и святое утешение и укрепляет готовность встретить и перенести самые страдания и смерть. Могущество молитвы, утешающей и укрепляющей, Господь поучительно показал и Своим примером перед Своими страданиями и смертью и в то же время внушениями скорбевшим апостолам: «Бдите и молитеся, да не внидите в напасть, дух бо бодр, плоть же немощна».

Около полуночи приходит в сад предатель со множеством вооруженного народа, присланного от первосвященников и старейшин. Господь Сам идет к ним навстречу и словами: «Аз семь», которыми Он давал им знать о Себе, повергает их на землю и потом смиренно допускает предателя поцеловать и взять Себя на страдания и смерть (Мф. 26: 36–56; Мк. 14: 32–46; Лк. 22: 38–53). Так Господь, являвший в продолжение земной Своей жизни Божественное всемогущество и власть над законами естества, словом «Аз есмь» повергший на землю предателя с народом, имевший во власти своей легионы ангелов, но пришедший принести Себя в жертву за грехи мира, добровольно и смиренно предает Самого Себя в руки грешников!

Наконец, и предательство на страдания, и смерть Иисуса Христа Церковь воспоминает в Великий Четверток.

На утрене в Великий Четверток Церковь благовествует о Тайной Вечере Господа с учениками (Лк. 22: 1–39). На первом часе произносит пророчество Иеремии о его страданиях и в лице его о страданиях Спасителя (Иер. 11: 18–23; 12: 1–6). На Литургии святителя Василия Великого благовествует словами евангелистов (Мф. 26: 2–20; Ин. 13: 3–17; Мф. 26: 21–39; Лк. 22: 43–45; Мф. 26: 40–27: 2) о событиях Великой Среды, Великого Четверга и частью Великой Пятницы, а именно о страданиях у первосвященников Анны и Каиафы.

По традиции в Русской Православной Церкви Ее Предстоятель, Святейший Патриарх Московский и всея Руси, освящает в Великий Четверг миро – оливковое масло с примесью разных ароматов, – которое варится в первые дни Страстной седмицы. Освященное миро рассылается по епархиям и приходам. Святое миро используется в таинстве Миропомазания. Оно совершается над человеком один раз в жизни сразу после таинства Крещения, через Миропомазание новокрещенный обретает полноту даров благодати Святого Духа.

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ИОСИФА ПЕСНОПИСЦА

Преподобный Иосиф Песнописец родился в Сицилии, в благочестивой христианской семье. Родители его, Плотин и Агафия, спасаясь от варварского нашествия, переселились в Пелопоннес. В возрасте 15 лет святой Иосиф ушел в Фессалоники и поступил в монастырь. Он отличался благочестием, трудолюбием, кротостью и пользовался любовью братии обители. Впоследствии преподобный был посвящен в сан пресвитера.

Преподобный Григорий Декаполит (память 20 ноября) посетил монастырь и заметил молодого инока. Он взял его с собой в Константинополь и поселился вместе с ним при церкви Святых мучеников Сергия и Вакха.

Это было в царствование императора Льва Армянина (813‒820) ‒ время жестоких иконоборческих гонений. Преподобные Григорий и Иосиф безбоязненно отстаивали почитание святых икон. Они проповедовали на площадях города, посещали дома православных, утверждая их против еретиков. Положение Константинопольской Церкви было крайне тяжелое: не только император, но и Патриарх были иконоборцами.

В то время римские епископы были в единстве со Вселенской Церковью, и Папа Лев III, неподвластный византийскому императору, мог бы оказать большую помощь православным.

Православные иноки избрали посланником к Папе преподобного Иосифа, как наиболее стойкого и красноречивого. Преподобный Григорий благословил его ехать в Рим и известить о положении Константинопольской Церкви и опасности, грозящей Православию.

Во время путешествия преподобный Иосиф был схвачен разбойниками-арабами, подкупленными иконоборцами, и отправлен на остров Крит. Там они передали его иконоборцам. Преподобный Иосиф был заключен в темницу. Мужественно перенося все лишения, он поддерживал и других узников. По молитвам преподобного один православный епископ, начавший было колебаться, настолько укрепился духом, что мужественно принял мученическую кончину.

Шесть лет провел преподобный Иосиф в темнице. В Рождественскую ночь 820 года он удостоился видения святителя Николая Мирликийского, который известил его о смерти гонителя-иконоборца Льва Армянина и о прекращении гонений на святые иконы. Святитель дал преподобному свиток и сказал: «Прими этот свиток и съешь его». В свитке было написано: «Ускори, Щедрый, и потщися яко Милостив на помощь нашу, яко можеши, хотяй».

Преподобный прочитал свиток, съел его и сказал: «Коль сладка гортани моему словеса сия» (Пс. 118: 103). Святитель Николай велел ему пропеть эти слова. После этого оковы сами спали с преподобного, двери темницы отворились, и он свободно вышел из нее, и был восхищен на воздух и поставлен близ Константинополя, на большой дороге, ведущей в город.

В Константинополе преподобный Иосиф уже не застал в живых преподобного Григория Декаполита, а встретился лишь с его учеником, блаженным Иоанном (память 18 апреля), тоже вскоре скончавшимся. Преподобный Иосиф построил церковь во имя святителя Николая и перенес туда мощи преподобных Григория и Иоанна. При церкви был основан монастырь.

Преподобный Иосиф получил также от одного добродетельного мужа часть мощей апостола Варфоломея. Он построил церковь во имя святого апостола и хотел торжественно почтить его память, но сокрушался, что не было хвалебных песнопений, прославлявших память святого апостола, сам же он не дерзал их составить. Сорок дней со слезами молился преподобный Иосиф, готовясь к празднику памяти апостола. В навечерие праздника в алтаре ему явился апостол Варфоломей, возложил ему на грудь святое Евангелие и благословил писать церковные песнопения со словами: «Да благословит тебя десница Всесильного Бога, и да изольются на язык твой воды Небесной Премудрости, сердце твое да будет храмом Духа Святаго, и песнопения твои да усладят вселенную».

После этого чудесного явления преподобный Иосиф написал канон апостолу Варфоломею и с тех пор стал слагать церковные песнопения в честь Божией Матери, святых угодников, и в их сонме ‒ в честь святителя Николая, освободившего его из темницы.

Во время возобновления иконоборческой ереси при императоре Феофиле (829‒842) преподобный Иосиф вторично пострадал от еретиков. 11 лет он был в изгнании в Херсоне. В 842-м году, при святой царице Феодоре (память 11 февраля), восстановившей православное почитание икон, преподобный Иосиф был поставлен сосудохранителем в Софийском соборе в Константинополе. Но за смелое обличение брата царицы Варды в незаконном сожительстве он снова был отправлен в изгнание и возвращен лишь после смерти Варды, в 867-м году.

Патриарх Фотий (857‒867, 877‒886) восстановил его в прежней должности и назначил духовником всего константинопольского клира.

Достигнув глубокой старости, преподобный Иосиф заболел. Перед самой Пасхой, в Великую Пятницу, Господь известил его в сновидении о приближении кончины. Преподобный сделал опись церковного имущества Софийского собора, которое по должности было на его попечении, и отослал ее Патриарху Фотию. Несколько дней он горячо молился, готовясь к смерти.

В своих молитвах преподобный просил Церкви мира, а своей душе ‒ милосердия Божия. Причастившись Святых Христовых Таин, преподобный Иосиф благословил всех, бывших при нем, и с радостью преставился к Богу († 883). Лики ангелов и святых, которых преподобный Иосиф прославил своими песнопениями, с торжеством проводили душу его в Горний мир.

О духе и силе песнопений преподобного его жизнеописатель, диакон Константинопольской Церкви Иоанн, так писал около 890 года: «Когда он стал писать стихи, то и слух поражал чудной приятностью звука, и поражал сердце силой мыслей. Чудное отдохновение находят здесь те, которые стремятся к жизни совершенной. Писатели, оставив другие стихотворения, из одной этой сокровищницы ‒ из писаний святого Иосифа ‒ стали черпать сокровища для своих песней, или лучше сказать, ежедневно их черпают. Наконец, все народы переводят их на свой язык, чтобы просвещать песнями тьму ночи и, прогоняя сон, продолжать бдения до восхода солнечных лучей. Если кто прочтет жизнь святого, празднуемого в какой-либо день Церковью, тот сам увидит достоинство песен святого Иосифа и узнает жизнь прославляемого. Подлинно, тогда как жизнь и дела почти каждого святого украшены хвалами, не достоин ли бессмертной славы тот, кто так достойно и прекрасно умел прославить их! Пусть славят иные святые кротость его, другие ‒ мудрость, третьи ‒ дела его, и все вместе да славят благодать Святаго Духа, которая так щедро и безмерно обогатила его своими дарами».

В тебе, отче, известно спасеся, еже по образу:/ приим бо крест, последовал еси Христу,/ и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо,/ прилежати же о души, вещи безсмертней,/ тем же и со ангелы срадуется,/ преподобне Иосифе,// дух твой.

Покаяния источник неисчерпаемый,/ утешения податель некончаемаго/ и умиления пучина еси, Иосифе,/ слезы нам подаждь покаяния Божественнаго,/ имиже утешение, зде плачущеся,/ обрящем от Бога,/ твоея помощи просяще, святе.