Сретенский Месяцеслов

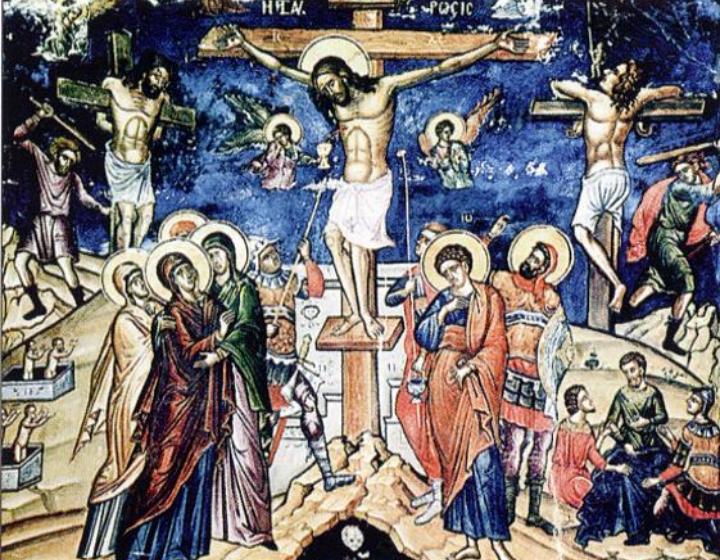

Страстная седмица. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.

Пост

Великий Пяток

Мученика Агафопода и иже с ним

Литургии не положено. Во второй половине дня совершается вечерня, в конце которой из алтаря износится Святая Плащаница.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Во святую и Великую Пятницу мы воспоминаем святые, спасительные и страшные страдания Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которые Он добровольно претерпел за нас. Оплевания, избиения, пощечины, поношения, насмешки, багряница, трость, губка, уксус, гвозди, копье, и после всего этого Крест и смерть, – все это имело место в пятницу. После того как Иисус, проданный другом и учеником за тридцать сребреников, был взят, Его отвели сначала к первосвященнику Анне, который отослал Его к Каиафе, где Господь был оплеван, получал пощечины, вдобавок был унижен и осмеян, слыша: «Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» (Мф. 26: 68). Туда же пришли и лжесвидетели, искажавшие Его слова: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2: 19). А когда Он назвал Себя Сыном Божиим, то архиерей разодрал одежды свои в знак того, что не может терпеть богохульства.

При наступлении утра Иисуса отвели к Пилату; и иудеи «не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть пасху» (Ин. 18: 28). Или здесь под пасхой он подразумевает весь семидневный праздник, или она и на этот раз была в положенное время в пятницу вечером, но Христос совершил законную пасху на один день раньше, потому что в пятницу хотел быть закланным одновременно с пасхальным агнцем.

Пилат, выйдя к ним, спросил, в чем они обвиняют Иисуса, и поскольку не нашел ничего достойного обвинения, то послал Его к Ироду, а последний – снова к Пилату. Иудеи же стремились убить Иисуса. Пилат сказал им: «Возьмите Его вы, и распните, и по закону вашему судите Его» (Ин. 18: 31; 19: 6). Они отвечали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого» (Ин. 18: 31), побуждая Пилата распять Его. Пилат спросил Христа, Царь ли Он Иудейский. Он признал Себя Царем, но Вечным, говоря: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18: 36). Пилат, желая Его освободить, сначала сказал, что не находит в Нем никакой благовидной вины, а потом предложил, по обычаю, ради праздника отпустить им одного узника, – но они выбрали Варавву, а не Христа (Ин. 18: 38–40).

Тогда Пилат, предавая им Иисуса, прежде велел бить Его, потом вывел к ним под стражей, одетого в багряницу, увенчанного терновым венцом, со вложенной в правую руку тростью, осмеянного воинами, говорившими: «Радуйся, Царь Иудейский!» (Ин. 19: 1–5; Мф. 27: 29; Мк. 15: 16–19). Однако, надругавшись так, чтобы утолить их гнев, Пилат вновь сказал: «Я ничего достойного смерти не нашел в Нем» (Лк. 23: 22). Но они отвечали: «Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Ин. 19: 7). Когда они так говорили, Иисус молчал, а народ кричал Пилату: «Распни, распни Его!» (Лк. 23: 21). Ибо через позорную смерть, какой предавали разбойников, иудеи хотели опорочить Его, чтобы истребить добрую память о Нем. Пилат же, как бы пристыжая их, говорит: «Царя ли вашего распну?» Они отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря» (Ин. 19: 15). Поскольку обвинением в богохульстве они ничего не добились, то, наводят на Пилата страх от кесаря, чтобы хоть таким способом исполнить свой безумный замысел, говорят: «Всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (Ин. 19: 12). Между тем жена Пилата, устрашенная снами, послала ему сказать: «Не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 27: 19); и Пилат, умыв руки, отрицал свою виновность в пролитии крови Его (Мф. 27: 24). Иудеи же кричали: «Кровь Его на нас и на детях наших (Мф. 27: 25); если отпустишь Его, ты не друг кесарю» (Ин. 19: 12).

Тогда Пилат, испугавшись, отпустил им Варавву, а Иисуса предал на распятие (Мф. 27: 26), хотя втайне и знал, что Тот неповинен. Увидев это, Иуда, бросив сребреники в храме, вышел, пошел и удавился (Мф. 27: 3–5), повесившись на дереве, а после, сильно вздувшись, лопнул. Воины же, насмеявшись над Иисусом и бив тростью по голове (Мф. 27: 27–30), возложили на Него Крест; потом, захватив Симона Киринеянина, заставили нести Крест Его (Мф. 27: 32; Лк. 23: 26; Ин. 19: 17).

Около третьего часа, придя на Лобное место, там распяли Иисуса и по обе стороны от Него – двух разбойников, чтобы и Он был причтен к злодеям (Мк. 15: 27–28; Ис. 53: 12). Воины разделили одежды Его из-за бедности их, бросая жребий о цельнотканом хитоне, причиняя Ему множество всяческих оскорблений – не только этим, но и издеваясь над Ним. Когда Он висел на Кресте, говорили: «Э! Разрушающий храм и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого». И еще: «Других спасал, а Себя не может спасти». И еще: «Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с Креста, и уверуем в Него» (Мк. 15: 29–31; Мф. 27: 40, 42).

И если они действительно говорили правду, то подобало им без сомнений обратиться к Нему, – ведь открылось, что Он Царь не только Израиля, но и всего мира. Ибо для чего померкло солнце на три часа, да еще в полдень? Чтобы все узнали о Его страданиях. Земля потряслась и камни расселись, чтобы обнаружилось, что Он мог это сделать и с иудеями. Многие тела усопших воскресли – в доказательство всеобщего воскресения и для явления силы Страдавшего. Завеса в храме разодралась (Мф. 27: 51), как будто храм гневался, разрывая свою одежду за то, что страдает Прославляемый в нем, и всем открылось невидимое прежде – Святое святых.

Христос был распят в третий час, как говорит святой Марк (Мк. 15: 25). От шестого же часа тьма была до часа девятого (Мф. 27: 45; Мк. 15: 33). Тогда и Лонгин сотник, видя солнце померкшее и другие знамения, устрашился весьма и сказал: «Воистину, Он был Сын Божий» (Мф. 27: 54; Мк. 15: 39; Лк. 23: 47). Один из разбойников злословил Иисуса, а другой унимал его, решительно запрещая ему, и исповедал Христа Сыном Божиим. Вознаграждая его веру, Спаситель обещал ему пребывание с Собою в раю (Лк. 23: 39–43).

В довершение ко всем издевательствам, Пилат написал на Кресте: «Иисус Назорей, Царь Иудейский» (Ин. 19: 19). Хотя первосвященники и не позволяли Пилату писать так, однако он возразил: «Что я написал, то написал» (Ин. 19: 21–22). Потом Спаситель произнес: «Жажду», – и Ему дали иссоп с уксусом. Сказав: «Совершилось!» – и преклонив главу, Он предал дух (Ин. 19: 28–30).

Когда все разошлись, при Кресте стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, рожденная от Иосифа после того, как Клеопа умер бездетным; а также любимый ученик Господа Иоанн (Ин. 19: 25–26). Обезумевшие же иудеи, которым недостаточно было видеть Тело на Кресте, просили Пилата, так как тогда была пятница и великий праздник пасхи, приказать перебить у осужденных голени, чтобы скорее наступила смерть. И у двоих перебили голени, потому что они были еще живы. Но, придя к Иисусу, увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней. Один же из воинов по имени Лонгин, угождая безумным, поднял копье и пронзил Христу ребра с правой стороны, и тотчас истекла кровь и вода (Ин. 19: 31–34).

Первое показывает, что Он человек, а второе – что Он выше человека. Или кровь – для таинства Божественного Причащения, а вода – для Крещения, ибо оба источника поистине дают начало Таинствам. И Иоанн, видевший это, засвидетельствовал, и истинно свидетельство его (Ин. 19: 35). Ведь написал присутствовавший там и видевший всё своими глазами; и если бы он хотел говорить ложь, не записывал бы того, что считалось бесчестием для Учителя. Говорят, будто он тогда собрал в некий сосуд Божественную и Пречистую Кровь из источающих жизнь ребер.

После этих удивительных событий, как уже настал вечер, пришел Иосиф, тайный ученик Иисуса, из Аримафеи, осмелился войти к Пилату, будучи известен ему, и просил Тело Иисусово (Мк. 15: 42–43; Ин. 19: 38); и Пилат позволил взять Тело (Ин. 19: 38). Иосиф, сняв Его с Креста, положил со всяким благоговением. Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу ночью, – и принес некий состав из смирны и алоэ, приготовленный в достаточном количестве (Ин. 19: 39). Обвив Тело пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи, они положили Его поблизости, в гробе Иосифа, высеченном в скале, где еще никто не был положен (Лк. 23: 53; Ин. 19: 40). Так устроилось для того, чтобы, когда Христос воскреснет, воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому лежавшему вместе с Ним. Смесь же алоэ и смирны евангелист упомянул потому, что она очень клейкая. Чтобы мы, когда услышим о пеленах и головных повязках, оставленных во гробе (Ин. 20: 6–7), не думали, будто Тело Христово украдено: ибо как можно было, не имея достаточно времени, оторвать их, настолько сильно прилипшие к Телу?

Все это чудесно совершилось в ту пятницу, и богоносные отцы повелели нам творить память обо всем этом с сокрушением сердца и умилением. Замечательно и то, что Господь распялся в шестой день седмицы – в пятницу – так же, как и вначале в шестой день был создан человек. А в шестой час дня был повешен на Кресте, как и Адам, говорят, в этот час простер руки, прикоснулся к запретному древу и умер, поскольку подобало ему снова воссоздаться в тот же час, в какой он пал. А в саду – как и Адам в раю. Горькое питие – по образу Адамова вкушения. Пощечины означали наше освобождение. Оплевание и позорное выведение в сопровождении воинов – почет для нас. Терновый венец – устранение нашего проклятия. Багряница – как кожаные одежды или наше царское убранство. Гвозди – окончательное умерщвление нашего греха. Крест – древо райское. Пронзенные ребра изображали Адамово ребро, из которого произошла Ева, от которой – преступление. Копье – устраняет от меня огненный меч (Быт. 3: 24). Вода из ребер – образ Крещения. Кровь и трость – ими Он, как Царь, подписал красными буквами грамоту, даровав нам древнее отечество. Есть предание, что Адамова голова лежала там, где был распят Христос – Глава всех, и омылась истекшею кровью Христовой, – почему это место и именуется Лобным.

При потопе череп Адама вымыло из земли, и кость плавала на воде, как некое явное чудо. Соломон со всем своим войском, почтив праотца, покрыл его множеством камней на месте, которое с тех пор названо «постланное камнем». Величайшие из святых говорят, что, по преданию, Адам был погребен там ангелом. Итак, где был труп, туда пришел и орел – Христос, Вечный Царь, Новый Адам, Древом исцеляющий ветхого Адама, павшего через древо.

Вопрос о праздновании Великой Пятницы в ранней Церкви неотделим от вопроса о праздновании Пасхи, которая во II–III вв. отмечалась в разных местностях по-разному и нередко понималась не как праздник Воскресения, а как воспоминание Распятия (поскольку Страсти Христовы приходились именно на празднование иудейской пасхи). Например, в сочинении Epistula apostolorum, написанном в Малой Азии во II в., воскресший Господь Иисус заповедует апостолам «праздновать воспоминание Его смерти, т. е. Пасхи». У Тертуллиана Пасхой называется день Распятия и Крестной Смерти. Ориген в беседах на Книгу пророка Исаии объясняет, что на Пасху вспоминаются страдания Христа по той причине, что Его Воскресение и так празднуется каждую неделю. У многих ранних авторов само слово «Пасха» понимается как производное от греческого глагола πάσχειν (страдать). Даже там, где Пасха понималась как праздник Воскресения, пасхальной Литургии предшествовал многочасовой пост (древнейшее свидетельство – Tertull. De orat. 18; De jejun. 2. 2), долженствовавший напомнить о Распятии.

Поскольку до I Вселенского Собора практика праздновать Пасху, понимаемую как праздник Воскресения, в один из воскресных дней не была всеобщей, то и день для воспоминания Страстей в разных традициях выбирался по-разному. Это был или день иудейской пасхи (по юлианскому календарю в разные годы выпадающей на разные даты), или 25 марта (как историческая дата Страстей), или еще какой-либо день. После I Вселенского Собора всеобщей стала традиция праздновать Пасху в 1-е воскресенье после 1-го весеннего полнолуния, а воспоминание Страстей закрепилось за пятницей перед этим воскресеньем, получившей наименование Великой, Страстной и др.

МУЧЕНИКИ АГАФОПОД ДИАКОН И ФЕОДУЛ ЧТЕЦ

Святые мученики Агафопод диакон и Феодул чтец жили в Фессалониках в царствование императоров Диоклитиана (284 - 305) и Максимиана (284 - 305) и состояли в церковном причте: святой диакон Агафопод был глубоким старцем, а святой Феодул, чтец, был юн.

Оба отличались праведной жизнью и благочестием. Однажды святой Феодул в сонном видении увидел, как неизвестный человек в светлой одежде вложил ему в руку какой-то предмет. Когда он проснулся, то увидел в руке прекрасный перстень с изображением Креста и решил, что это знак его будущего мученичества. Силою изображенного на перстне Креста святой исцелил многих больных и обращал язычников к вере во Христа Спасителя.

Когда император Диоклитиан издал указ (303) о гонении на христиан, многие пытались укрыться от преследований, но святые Агафопод и Феодул безбоязненно продолжали вести Евангельскую проповедь.

Правитель Фессалоник Фаустин, узнав об этом, приказал привести их к себе на суд. Увидев юность и красоту святого Феодула, Фаустин пытался лестью убедить его отказаться от христианства и вернуться к узаконенным жертвоприношениям. На это мученик Феодул ответил, что он давно уже отрекся от заблуждений и жалеет Фаустина, который своей преданностью язычеству осуждает себя на вечную смерть. Правитель предложил мученику выбор: благополучную жизнь или немедленную смерть. Святой ответил, что выбирает, конечно, жизнь, но жизнь вечную, и временной смерти не боится.

Когда Фаустин потерял надежду убедить мученика Феодула, он стал уговаривать святого Агафопода. Правитель пытался обмануть его и сказал, что святой Феодул уже согласился принести жертву богам. Но мученик Агафопод не поверил этому. Он был уверен, что святой Феодул готов принести жизнь свою Истинному Богу, Господу Иисусу Христу.

Не добившись успеха, Фаустин приказал отправить мучеников в темницу. В темнице святые мученики горячо молились и смело проповедовали узникам Слово Божие, так что многих обратили в христианство. Начальник тюрьмы Евтиний донес об этом правителю.

Фаустин вновь призвал их на суд и стал снова убеждать отречься от Христа. Перед глазами святого Феодула заставили приносить жертвы идолам тех, кто ранее были христианами, но изменили вере. "Немощных вы победили, а крепких воинов Христовых ни в каком случае не сможете победить, если даже изобретете и еще большие мучения!" - сказал святой Феодул. Правитель приказал мученику принести христианские книги. "Вот, мое тело отдается для мучений, - отвечал мученик, - делай с ним, что хочешь; замучь меня самым жестоким способом, но все же я не отдам Святых Книг для поругания нечестивым!"

Фаустин приказал привести святого Феодула на место казни, где палач приготовил меч, чтобы отсечь ему голову. Мученик мужественно и с радостью воскликнул: "Слава Тебе, Боже, Отче Господа моего, Иисуса Христа, изволившего пострадать за нас. Вот по благодати Его и я иду к Тебе, с радостью умираю за Тебя!" Тогда Фаустин отменил казнь и снова заключил мучеников в темницу. Там святые мученики горячо молились и оба увидели одинаковый сон. Они плыли на корабле, который во время бури потерпел крушение. Волны выбросили их на берег в белых, сияющих одеждах. Святые рассказали друг другу видение и возблагодарили Бога за предвещенную им мученическую кончину.

Наутро, когда мучеников снова привели к Фаустину, они объявили ему: "Мы - христиане и за Христово Имя готовы претерпеть любые страдания". Фаустин приказал бросить их в море. Воины привязали святому Агафоподу камни, а он громко возгласил: "Это будет нам вторым Крещением, которым омоются наши прегрешения, и мы чистыми придем ко Христу". Вслед за ним был брошен в море и святой Феодул (+ 303).

Море выбросило на берег тела мучеников в светлых одеждах, без камней и без веревок. Христиане взяли их святые тела и предали честному погребению.