Сретенский Месяцеслов

Страстная седмица. Великая Суббота.

Пост

Великая Суббота

Преподобного Севастиана,

исповедника Карагандинского

Литургия св. Василия Великого.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА

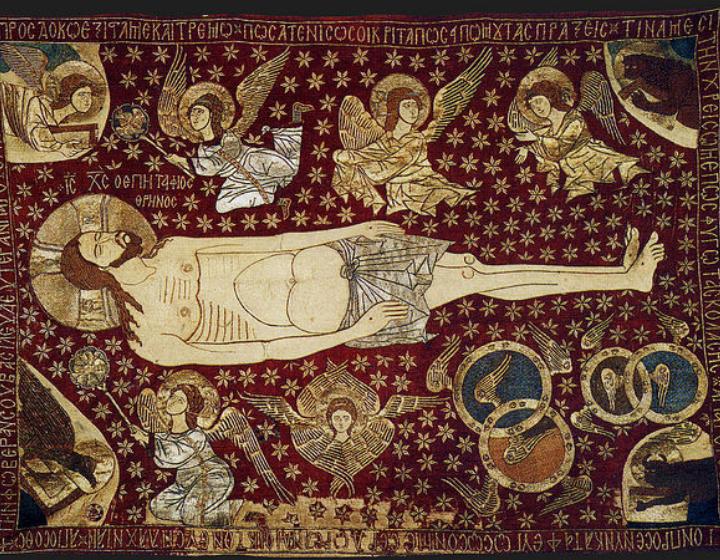

В Великую Субботу Православная Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его в ад.

Сняв Господа с Креста и обвив пеленами с благовониями по обычаю иудеев, Иосиф и Никодим положили Его Пречистое Тело в новом каменном гробу в саду Иосифовом, находившемся недалеко от Голгофы. К дверям гроба привалили большой камень. При погребении Иисуса Христа находились Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосиева.

Первосвященники и фарисеи знали, что Иисус Христос предрекал о Своем Воскресении, но не веря этому предсказанию и опасаясь, чтобы апостолы не похитили Тело Иисуса Христа и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», – в Субботу выпросили у Пилата военную стражу, приставили ко гробу и самый гроб запечатали (Мф. 27: 57–66; Ин. 19: 39–42) и тем доставили истине новое подтверждение.

«Христос положен был в новом гробе, в котором никто прежде не был положен, чтобы воскресение не могло быть приписано кому-нибудь другому вместе с Ним лежащему; чтобы ученики, по близости этого места, легко могли прийти и быть зрителями случившегося и чтобы свидетелями погребения были не только они, но и враги. То, что положены были печати на гробе и приставлена стража из воинов, это, действительно, с их стороны было свидетельством погребения, так как Христос хотел, чтобы и погребение Его было не менее достоверно, чем воскресение. Потому-то и ученики ревностно стараются доказать, что Он действительно умер. Воскресение Его имело быть подтверждаемо всем последующим временем; между тем если бы смерть Его в то время была скрыта и не сделалась совершенно известною, то это могло бы повредить слову о воскресении».

Все дни превосходит святая Четыредесятница, но больше Четыредесятницы святая и Великая седмица Страстная, больше самой седмицы Страстной есть Великая и святая Суббота. Ибо как в первом миротворении Бог, создав все твари и в шестой день окончательно сотворив человека, в седьмой день почил от всех дел своих и освятил его, наименовав субботою, т. е. покоем; так и в делании умного творения, совершив все дело искупления, и в шестой день – Пяток, паки воссоздавши истлевшего грехом человека и обновив его живоносным крестом и смертью, в настоящий седьмой день Господь успокоился, уснув животоестественным и спасительным сном. Бог Слово плотью снисходит во гроб, снисходит же и в ад (1 Пет. 3: 19–20) с естественной и Божественной душой, чрез смерть отделившеюся от тела и преданною Им в руки Отца, Которому Он принес и кровь Свою, сделавшуюся нашим избавлением. Но душа Господня во аде не была удержана, подобно душам святых, ибо она не подлежала прародительской клятве. Вселился Господь наш Иисус Христос во гробе телесно и с Божеством, соединившимся с плотью. Но в то же время Он был и в раю с разбойником, и, как прежде сказано, в аду с обнаженной Своей душой, преестественно же был как Бог неописанный, неограниченный: «Ничто же бо Божеству во гробе страждущу, яко же ниже на Кресте». Испытало Господне Тело и тление, т. е. разрешение души от тела, но не разрушение плоти и членов и совершенную порчу их. Святое Тело Господне Иосиф, сняв с Древа, погребает в новом гробу и в вертограде, над входом гроба полагает весьма великий камень. Отселе ад содрогается и изумляется, ощутив могущественнейшую силу; и в скором времени он, неправедно поглотивший, изрыгает и Христа – твердейший и краеугольный камень – и тех, которых заключал во чреве своем как снедь и наслаждение для себя. «Разрешения в стихии, из которых составлено, и исчезновения не потерпело Тело Господа», – говорит святой Иоанн Дамаскин.

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО СЕВАСТИАНА (ФОМИНА), ИСПОВЕДНИКА КАРАГАНДИНСКОГО

Преподобноисповедник Севастиан Карагандинский (в миру Степан Васильевич Фомин) родился 28 октября 1884 года в селе Космодемьянское Орловской губернии, в бедной крестьянской семье. После смерти родителей пятилетний Степан стал жить с семьёй старшего брата. Средний его брат принял постриг в Оптиной пустыни. Степан хорошо окончил трёхклассную приходскую школу, книги ему давал читать приходской священник.

Мальчик был слаб здоровьем, в полевых работах участвовать не мог, а ходил за скотиной, был пастухом. Часто зимой посещал он брата в Оптиной пустыни.

3 января 1909 года Степан был принят в скит Оптиной пустыни келейником к старцу Иосифу, после смерти которого в 1911-м году перешёл под старческое руководство к отцу Нектарию и оставался при нём до 1923 года келейником.

Пострижен Степан был в мантию с именем Севастиан в 1917-м году, когда начиналось время гонения на Церковь Христову.

Оптина, хотя до неё и доходили сведения о готовящихся ограблении её и закрытии, старалась жить мирно и тихо ‒ однако уже 10 (23) января 1918 года Оптина пустынь была закрыта, хотя монастырь и продолжал существовать под видом сельскохозяйственной артели. Многие, особенно молодые, послушники, не выдержав тяжелого труда и суровых требований, покинули Оптину.

Одновременно на её территории был устроен музей. Скитов к этому времени уже не существовало. Все жили практически одним днем. В 1923-м году монастырские службы были полностью прекращены, и власти приступили к выселению монахов. Братские келии сдавались музеем желающим в качестве летних дач. Все это время отец Севастиан находился под духовным окормлением старца Нектария Оптинского.

В 1927-м году монах Севастиан принял священство от епископа Калужского. После кончины старца Нектария в 1928-м году отец Севастиан приехал в город Козлов, где получил назначение в Ильинскую церковь. Там он служил с 1928 по 1933 годы, вплоть до своего ареста.

В этот период он вёл в Козлове борьбу с обновленцами и не оставлял общения с жившей в рассеянии братией Оптиной пустыни.

В феврале 1933 года отца Севастиана арестовали. На допросах батюшка дал прямой ответ: «На все мероприятия советской власти я смотрю как на гнев Божий, и эта власть есть наказание для людей. Такие же взгляды я высказывал среди своих приближенных, а также и среди остальных граждан, с которыми приходилось говорить на эту тему. При этом говорил, что нужно молиться, молиться Богу, а также жить в любви, только тогда мы от этого избавимся. Я мало был доволен соввластью за закрытие церквей, монастырей, так как этим уничтожается Православная вера».

Его приговорили к 7-летней ссылке на лесоповал, несмотря на слабое здоровье и повреждённую левую руку. Но и в ссылке он проводил воскресный день в молитве и беседе. Ночные дежурства батюшка также проводил в молитве, никогда не позволяя себе спать. «В заключении я был, ‒ вспоминал батюшка, ‒ а посты не нарушал. Если дадут какую-нибудь баланду с мясом, я это не ел, менял на лишнюю пайку хлеба».

После освобождения он остался в селе Большая Михайловка под Карагандой и окормлял всех стремящихся к Богу, приходя к ним в дома и совершая требы, хотя разрешение на это со стороны властей не было ‒ «народ в Караганде был верный ‒ не выдадут». Батюшку полюбили и в окрестностях, поверили в силу его молитв. Со всех концов страны стали съезжаться духовные чада старца, всех он принимал с любовью и помогал устроиться на новом месте. Часто старец благословлял приезжавших к нему за духовным окормлением монахинь жить в какую-нибудь семью, что было в духе Оптинских старцев. Такие матушки становились как бы ангелами-хранителями дома.

Лишь в 1955-м году верующие добились официального разрешения властей на регистрацию религиозной общины в Большой Михайловке, так что общими усилиями удалось построить храм, который освятили в честь Рождества Пресвятой Богородицы, хотя и было это в день Вознесения Господня. Священников батюшка подбирал себе сам. Вокруг него собралась монашеская женская община. О его общине архиепископ Петропавловский и Кустанайский Иосиф (Чернов) так говорил: «Батюшка насадил здесь виноград, который потом и слезами вырастил». «Маленькая церковь, от земли не видно, а столп горит до неба».

22 декабря 1957 года, в день празднования иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», владыкой Иосифом (Черновым) батюшка был возведён в сан архимандрита и награждён Патриаршей грамотой «За усердное служение Церкви». В 1964-м году, ко дню своего ангела, был награждён архиерейским посохом – награда, примеров не имеющая.

Батюшка сохранял безупречное исполнение церковного Устава, не допуская при Богослужении пропусков или сокращений. Церковные службы были для него неотъемлемым условием его внутренней жизни.

В беседах его любимым образом был святой апостол Иоанн Богослов ‒ он часто призывал паству к почитанию этого Апостола Любви. Отец Севастиан очень почитал святые иконы и говорил, что они даны нам в помощь от темных сил, что есть иконы, особые по славе благодати, есть намоленные веками чудотворные образы, которые, как ручейки, несут от Господа благодать.

Он приводил слова старца Нектария Оптинского о том, что мудрость, разум и рассудительность есть дары Святого Духа, которые приводят к благочестию.

Батюшка обладал тонким юмором и любил пошутить, но всегда доброжелательно. Он не жалел времени на беседу с человеком. Каждый его совет приводил к благополучию.

Власти, видя его авторитет, всячески старались закрыть храм, но это им не удавалось: батюшка, как только они его вызовут, обезоруживал их так, что они совершенно лишались дара слова и после его ухода удивлялись: «Что это за старичок такой, что мы сделать ничего не можем?»

Батюшка всегда и во всём учил полагаться на волю Божия Промысла. Он также любил природу, жалел животных, однажды спас только что родившихся котят.

Людям он помогал своей тайной молитвой. О бесноватых он говорил: «Здесь они потерпят, а там мытарства будут проходить безболезненно... Я не хочу с вас кресты снимать. Здесь вы потерпите, но на Небе большую награду приобретёте».

У батюшки была духовная мудрость, великое терпение. Если кто при нём роптал на ближнего, он скажет: «Я вас всех терплю, а вы одного потерпеть не хотите». Не поладит кто, он волнуется: «Я настоятель, а всех вас слушаю».

Он заботился о спасении каждого, это была его цель. Он просил: «Мирнее живите». Однажды среди беседы о нравах людей батюшка сказал и даже указал: «Вот этих людей нельзя трогать, они, по гордости, не вынесут ни замечания, ни выговора. А других, по их смирению, можно». Очень важное значение он придавал молитвам за усопших, и других призывал: «Молитесь за усопших больше всего. За всё слава Богу! Слава Богу за всё!»

3 (16 н. ст.) апреля 1966 года батюшка принял постриг в схиму от владыки Питирима (Нечаева), прибывшего к нему для совершения пострига.

Впитав в себя традиции и благодатный святоотеческий дух Оптиной пустыни и будучи учеником её великих старцев, перенеся изгнания и заключения в большевистских концлагерях, он, по неисповедимым судьбам Божиим, пронёс своё старческое служение в столице знойных степей центрального Казахстана, многострадальной Караганде.

Скончался отец Севастиан 6 (19 н. ст.) апреля 1966 года – на Радоницу.

Прославлен в 1997-м году как местночтимый святой Алма-Атинской епархии. 22 октября (4 ноября) 1997 года были обретены святые мощи старца Севастиана и перенесены в новый храм Рождества Пресвятой Богородицы в Караганде. Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания.

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви тя стаду твоему/ Яже вещей Истина,/ сего ради стяжал еси смирением высокая,/ нищетою богатая,/ отче Евтихие,/ моли Христа Бога// спастися душам нашим.

Божественнаго верно Евтихия вси поюще, людие,/ любовию да ублажим, яко пастыря велика и служителя,/ и учителя премудра, и прогонителя ересей,// молит бо Господа о всех нас.