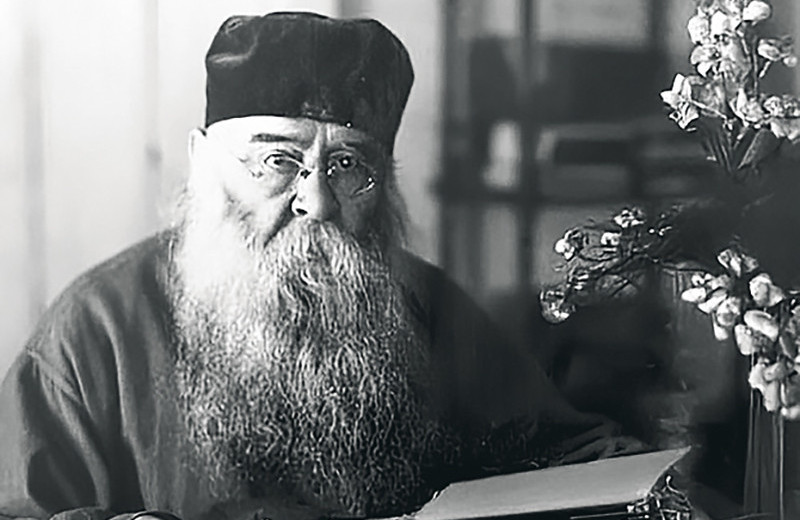

Великая миссия Патриарха Сергия (Страгородского)

Источник: Патриархия.ru

Статья политического философа, ректора Российского православного университета святого Иоанна Богослова А.В. Щипкова опубликована в журнале «Ортодоксия» (№ 1, 2024).

12 сентября 1943 года в Москве, в кафедральном Богоявленском соборе, что в Елохове, состоялась интронизация Патриарха Сергия (Страгородского). Событие огромное по своей значимости не только для Русской Православной Церкви, но для всей России.

Патриарх Сергий (Страгородский) оставил после себя большое наследие. Его усилия в области богословия и церковного строительства внесли неоценимый вклад в русскую историю. Но, несмотря на высокую степень церковного почитания Патриарха и научный интерес к его биографии, его деяния все еще не до конца изучены и не до конца оценены. Вероятно, это произойдет в полной мере тогда, когда будет написана полная и непредвзятая история Русской Православной Церкви в ХХ веке, при этом изучение архива и богословских работ Патриарха Сергия станет существенным вкладом в ее создание. Уже сегодня можно обозначить некоторые подступы к решению данной задачи, связанные с важнейшими фактами биографии великого подвижника.

Судьба Патриарха Сергия показывает, как историческое время и Божий Промысл создают личность выдающегося человека. Во всех деяниях Патриарха отчетливо видна миссия, возложенная на него Богом — миссия по спасению русского Православия и Русской Церкви. Важнейшим из этих деяний стало возрождение и сохранение Патриаршества в тяжелейших условиях советского времени.

Институт Патриаршества, как известно, был ликвидирован еще Петром Первым, который считал этот шаг необходимой мерой против возможных смут и мятежей; теперь-то мы знаем, что государь ошибся, и в истории все случилось ровно наоборот.

Решение о восстановлении Патриаршества первоначально было принято в ходе Поместного Собора 1917-1918 гг. Оно стало в каком-то смысле чудом, поскольку внутренняя логика Поместных Соборов, как «февральского» (1917 г.), так и последующих обновленческих (1923 и 1925 гг.) — объективно противоречила этому решению. Эта логика вела к преобразованию церковной жизни в духе «новой Реформации». Решения Соборов периода революций и Гражданской войны имели целью умаление роли епископата в Церкви, замену кафолической соборности светской формой общины, введение принципов церковного республиканизма. Все это вело к ослаблению и разрушению иерархического начала в Церкви и объективно находилось в прямом противоречии с восстановлением Патриаршества и сохранением канонических принципов церковного устроения. Именно поэтому впоследствии Патриарх Тихон (Белавин) в условиях давления со стороны советской администрации молчаливо игнорировал многие постановления Поместного Собора 1917-1918 гг.

Патриарх Сергий, пришедший ему на смену, продолжил эту линию, одновременно добившись смягчения религиозной политики советских властей, что в итоге позволило приостановить процесс «православной Реформации» и защитить Церковь и ее каноны.

***

Будущий Патриарх Сергий (в миру Иван Николаевич Страгородский) родился в семье протоиерея Николая Страгородского. Стараниями отца аскетичное воспитание сочеталось с пристальным вниманием к обучению ребенка. Мальчика отдали в Арзамасское духовное училище, затем в Нижегородскую духовную семинарию, которую он окончил с высшими балами.

Иван Страгородский с ранних лет склонялся к монашеской стезе, совершал паломничество на остров Валаам. Став иеромонахом, он просит отправить его на службу в составе Японской православной миссии. Впоследствии его назначают настоятелем Русской посольской церкви в Афинах и возводят в сан архимандрита.

В 1895 году архимандрит Сергий защищает свою знаменитую магистерскую диссертацию «Православное учение о спасении»[7]. Диссертация вызвала восторженные отзывы коллег и внесла существенный вклад в православную сотериологию (учение о спасении души). Последняя тесно связана с понятием обожения (теозиса), согласно известному принципу: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом — не по природе, но по благодати» (святитель Ириней Лионский).

Понятие обожения предполагает, что первые шаги к жизни вечной человек совершает уже в жизни земной, следуя заветам Христа. Поэтому представление о спасении души в Православии лишено юридизма, присущего католичеству и протестантизму. По мере спасения Господь не взимает с человека «долг», но именно спасает, духовно исцеляет его — насколько позволяет это сам человек, не отворачиваясь от Бога, но обращаясь к нему. Так, согласно учению Сергию Страгородского, человек свое спасение не покупает, но совершает, «соделывает».

Великая ложь заключена в законническом («правовом») понимании человеческой жизни. Юридический подход к спасению в западных церквях, по мысли архимандрита Сергия, взят из римских обычаев. Между тем, правовые отношения между Богом и человеком невозможны, поскольку Бог есть любовь (1 Ин. 4:8) и Он ищет не возмездия, но именно спасения. Не случайно в Евангелии мытарь праведнее фарисея, блудный сын прощен без каких-либо условий и в его честь режут упитанного тельца, а работник в винограднике за один час работы получает столько же, сколько другой работник — за много часов.

Здесь архимандрит Сергий следовал мысли Феофана Затворника и святителя Тихона (Задонского) и уверенно противостоял в подходе к спасению формально-правовой схоластике, которая насаждалась в России начиная с XVII-XVIII вв. под влиянием Киево‑Могилянской академии.

Такова нравственная сотериология владыки Сергия.

Указом Священного Синода от 24 января 1901 года архимандрит Сергий был наречен во епископа Ямбургского, а в 1905-м он становится архиепископом Финляндским и Выборгским. На этом посту епископ Сергий уверенно противостоит финнизации и протестантской пропаганде в Карелии. Он активно защищал Православие и православное население Карелии от финнизации. Эти усилия вызвали в России живой общественный отклик и поддержку.

В феврале 1917 года в условиях новой русской Смуты архиепископ Финляндский Сергий оказывается единственным архиереем, оставшимся от дореволюционного состава Святейшего Синода. Но исторические обстоятельства меняются с калейдоскопической быстротой — и вот, несколько месяцев спустя, он вынужден налаживать отношения между Синодом и Советским правительством.

Архиепископ Сергий действует методом проб и ошибок. Так, поначалу он взял ориентацию на обновленческие структуры, но впоследствии изменил свою позицию. Как известно, партнерами обновленцев были одновременно ГПУ и Константинопольский Патриархат, державший линию на модернизацию и вестернизацию Православия.

27 июня 1923 года из тюремного заключения, в котором он ранее находился, был освобожден Патриарх Тихон (Белавин). ГПУ и ЦК приняли решение отказаться от проведения запланированного судебного процесса над ним. Это было воспринято обществом как попытка примирения советской власти с исторической Церковью, несмотря на ее формально нелегальный статус. Сам Тихон со своей стороны отказался от анафемы, провозглашенной им в Воззвании 1918 года, и подчеркнул в своем Заявлении в Верховный суд РСФСР от 16 июня 1923 года: «Я советской власти больше не враг».

После Заявления Тихона, называемого также «Декларацией 1923 года», многие раскольники-обновленцы покаялись и вернулись в лоно Церкви. Сергий в полной мере стремится поддержать начавшийся диалог и проводит тщательную работу по нейтрализации остаточного влияния различных обновленческих раскольничьих групп.

По существу на протяжении всего ХХ века именно вопрос о новой реформации и связанном с ней новом расколе был приоритетным для будущности Церкви, но в существующих обстоятельствах этот вопрос часто увязывался с лояльностью либо нелояльностью к советскому режиму.

Таким образом, заявления Патриарха Тихона помимо чисто политического смысла имели и другой — внутрицерковный смысл. Они ознаменовали отход от обновленческих инициатив, разрыв с идеями «новой Реформации», поддержку церковного суверенитета, патриархийного и епископального начал в Церкви. Разумеется, данный курс мог реализоваться лишь при условии политического перемирия с государством, которое также было заинтересовано в подобном перемирии. Советскому руководству на данном этапе нужен был жесткий политический контроль над Церковью, но отнюдь не внутренняя реформация. Ради этого контроля государство готово было отказаться от собственной реформистской линии, проводившейся им прежде с помощью «Живой церкви» и других обновленцев, ограничить их амбиции.

После гибели Патриарха Тихона 7 апреля 1925 года (официально — от сердечной недостаточности, по другой версии, он был отравлен), митрополиту Сергию пришлось самому управлять церковным кораблем. При этом требовалось сохранить все результаты, достигнутые Тихоном, а при наличии определенных условий и возможностей развить и расширить эти результаты.

Двух Патриархов, Тихона и Сергия, трудно разделить в историческом времени: второй был продолжателем первого в меняющихся политических условиях. То, что именно они встали у кормила Русской Церкви в трудный исторический период, по-видимому, было предопределены свыше. Миссия Тихона и Сергия предполагала выполнение двух задач. Первая: остановить новый церковный раскол, усилившийся в ходе революционного брожения, но начавшийся намного раньше, еще в синодальный период. И вторая, менее очевидная, но не менее важная: помочь Церкви стать связующим звеном между старой и новой русской историей, между «белым» и «красным» полюсами русского общества.

В рамках этой миссии 29 июля 1927 года появляется знаменитая Декларация Сергия (Послание Заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия и Временного при нем Патриаршего Священного Синода) «Об отношении Православной Российской Церкви к существующей гражданской власти». Он заявляет: «Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз <…> сознается нами как удар, направленный в нас»[5]. Этот текст явно следовал духу Послания Тихона 1923 года. Отношение к нему зарубежной части Церкви и ее сторонников по эту сторону границы было предсказуемо неприязненным — тем более что в Декларации прямо объявлялось о непризнании заграничных органов церковного управления вместе с их политической позицией.

Таким это отношение остается в либерал-православной среде и в наше время. Но трактовка Послания 1927 года как якобы недопустимого компромисса с безбожным государством является нарочитым и неубедительным. На самом деле на Послание и его автора нападают не по политическим соображениям, но потому что данный политический компромисс позволил Церкви сохранить епископат — важнейшее условие ее выживания. Сохранить в периоды гонений и репрессий, когда возникла реальная опасность того, что прервется цепь хиротоний — а когда она прерывается, Поместная Церковь исчезает. Судя по ужасающе малому числу уцелевших епископов к началу Великой Отечественной войны, на это делался серьезный расчет.

Когда у врагов Церкви не получилось создать лжецерковь посредством обновленческого проекта, сразу же появилась новая задача: реализовать сценарий «естественным образом умирает последний епископ» — и тогда Русская Поместная Церковь исчезает по факту. Именно этот сценарий и поломал Сергий, и этого ему до сих пор не может простить либеральная «партия».

Незабываемым событием стало обращение митрополита Сергия к собратьям по вере в самом начале войны.

Объединенная Европа в очередной раз, как при Александре Невском и Михаиле Кутузове, вторглась на территорию исторической Руси, и вновь это было вторжение «двунадесяти языков»: у Германии, как известно, насчитывалось более 20 сателлитов. В своих выступлениях перед генералами вермахта в январе и марте 1941 года Гитлер подчеркивал, что война с СССР будет «полной противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы», для нее будет характерно «тотальное разрушение», «ликвидация России и мировоззренческих уз» русского народа. В эсэсовском печатном органе «Das Schwarze Korps» («Черный корпус») 20 августа 1942 года вышла статья рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера под названием «Германизировать ли?». Гиммлер писал: «Нашей задачей является не германизировать Восток в старом смысле этого слова, то есть привить населению немецкий язык и немецкие законы, а добиться того, чтобы на Востоке жили люди только действительно немецкой, германской крови»[4].

На территории СССР предполагалось заново создать и заселить три имперских округа: округ Ингерманландия (Ленинградская, Псковская и Новгородская области), Готский округ (Крым и Херсонская область) и округ Мемель-Нарев (Белостокская область и Западная Литва)

Религиозная политика в зоне оккупации сочетала открытие храмов с образованием раскольничьих «церквей», поощрением сектантства и доносительства, созданием «нового священства», строящего свою проповедь вне связи с русской историей и традицией, с молебнами за победу германской армии.

***

В Послании митрополита Сергия от 22 июня 1941 года говорилось: «Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой», предлагалось противостать «нашествию идолопоклонников». Мобилизации народа перед нацистской угрозой способствовали и последующие проповеди митрополита Сергия, который призывал просить Господа о даровании силы и мужества тем, кто ведет «смертный бой с врагом» и просил единоверцев и сограждан послужить «словом и делом» Церкви и Родине[6]. Таким образом, митрополит Сергий шел путем великих подвижников — Дмитрия Донского и Патриарха Гермогена.

В это же самое время немалая часть представителей Зарубежной Церкви провозгласила вермахт христолюбивым воинством. Глава Архиерейского Синода Зарубежной Церкви митрополит Анастасий (Грибановский) спешил «поддержать крестовый поход фюрера против коммунизма»[1, 54]. В эмигрантской религиозной газете «За Родину» открытым текстом провозглашалось: «Господи, ниспошли Адольфу Гитлеру силу для окончательной победы»[2, 4].

В этот момент многие сняли демократическую или монархическую маску, а церковно-религиозная полемика, как выяснилось, всецело находилась в заложниках у глобальной политики. Фактически большинству лидеров церковной эмиграции война виделась как совместный поход европейских нацистов и либералов (российских февралистов) против населения России.

При этом необходимо отметить, что не все представители РПЦЗ оказались в нацистском лагере. Например, не поддерживали Гитлера митрополит, экзарх Западноевропейского Экзархата русских православных приходов Евлогий (Георгиевский) и его сторонники. В конце войны митрополит Евлогий изъявлял явное желание вернуться в Московский Патриархат. Владимир Николаевич Лосский, представитель «парижской школы», также был крайне далек от подобных намерений: более того, его статья о Патриархе Сергии после кончины последнего была напечатана в известном советском сборнике «Патриарх Сергий и его духовное наследство». В этой статье В.Н. Лосский пишет о «двух истинах веры», к которым Патриарх Сергий постоянно возвращался. «Первая: в изменчивом и текучем мире Церковь одна остается неизменной, непоколебимой, верной своей задаче — в новых исторических условиях. <…> Вторая: мир управляется Промыслом Божиим, и нет в нем такой автономной области, которая находилась бы вне Божественной воли; поэтому для христиан не может быть ничего случайного в происходящем, ничто не должно их смущать, приводить в замешательство или в отчаяние»[3, 264].

И, тем не менее, стало ясно, что значительная часть эмиграции, включая духовенство из числа зарубежников, не имеет ничего общего с Россией: гибель миллионов русских была для многих из них пустым звуком. Для партии Февраля, проложившей дорогу Октябрю, был важен вопрос гегемонии и сословных привилегий, которые они утратили и которые надеялись вернуть в случае успеха вермахта. Но, поддержав Гитлера, эти люди автоматически утратили статус реальных оппонентов новой российской власти и носителей идейной альтернативы. Момент их саморазоблачения в то же время стал отправной точкой для примирения значительной части русского общества с советским режимом.

В ходе войны советская власть, сколь угодно жестокая и репрессивная, защищала свой народ от рабства и уничтожения. В то время как нацистская Европа и эмигрантская «другая Россия» готовы были принять его уничтожение. Война заставила частично воссоздать и утраченный национальный консенсус. Перед лицом врага, общего для красных и белых, перед общей, цивилизационнойугрозой идейные враги примирились, — кто временно, а кто и навсегда.

В данной ситуации у митрополита Сергия был только один выход — всесторонний договор с советским государством. И его решение оказалось, вне всякого сомнения, промыслительным. Подтверждение не заставило себя долго ждать.

В сентябре 1943 года Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий был срочно вызван из Ульяновска, где он пребывал в эвакуации. 4 сентября состоялась встреча в Кремле, которая, разумеется, была негласной. В «переговорную команду» Сергия входили митрополиты Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), также будущий Патриарх, и Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич), который спустя некоторое время стал первым председателем Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.

Существует некий стереотип, согласно которому Сталин сделал широкий жест и великодушно пошел навстречу Церкви. Эта версия не имеет ничего общего с действительностью. Встреча имела отнюдь не протокольный характер. Это был переговорный процесс, жесткий и рискованный, результаты которого вполне можно считать дипломатической победой Церкви. Результатом переговоров в Кремле стало восстановление Патриаршества, отмененного в первые годы большевизма, а также духовного образования — последнее позволяло восполнять ряды духовенства, обучая новых священников. Церкви было возвращено какое-то количество храмов. В ходе аудиенции в общих чертах определился Устав, по которому Церкви предстояло жить не одно десятилетие.

Главным условием Сталина был внешний, политический контроль над Церковью, и по вполне понятным причинам это условие было принято. Компромисс в данной ситуации был единственно возможным решением. Компромисс предполагал контроль над деятельностью Церкви, направленной во внешний мир с одной стороны, и невмешательство в ее внутреннюю жизнь с другой — в первую очередь, в программы духовных школ и кадровую политику. Естественно, государство эту договоренность регулярно нарушало, влияя на кадровые процессы, но договоренность сама по себе играла немалую роль: на нее представители Церкви постоянно ссылались в борьбе за реальную автономию. Митрополит Сергий отказался от предложения финансировать Церковь за государственный счет. Это было необходимо, чтобы максимально сохранить кадровую и экономическую независимость церковных структур. В результате Советское государство обложило приходы налогом до 50%, а иногда и до 70%.

Будучи прагматиком, Сталин делал шаги в сторону Церкви, принимая во внимание психологическое и религиозное состояние армии. Конечно, фигура Сталина колоссальна с исторической точки зрения, но в ходе разговора Сергий превосходил его на две головы и выжал из возникшей ситуации максимум возможностей: это позволило Церкви жить и развиваться. Но, как и следовало ожидать, потепление государства по отношению к Церкви после войны, во второй половине 1940-х, сменилось новыми арестами и тюремными сроками.

8 сентября 1943 года в Москве в Чистом переулке состоялся Собор епископов Православной Церкви, единодушно избравший митрополита Сергия Патриархом и принявший решение об образовании при нем Священного Синода.

Линия на восстановление иерархического начала в Церкви пробивала себе дорогу и позднее. Поместный Собор 1945 года окончательно прервал революционно-обновленческую направленность предыдущих Соборов. В его документах Церковь именовалась уже не «Российской», а «Русской». Отменялась реформистская модель церковного управления, копирующая светские парламентские институты, повышалась роль архиереев.

Важным достижением на пути аутентификации Церкви стало утверждение в 2000 году «Основ социальной концепции Русской Православной церкви» с экклесиологическим подходом к социальным вопросам.

Все эти шаги были бы невозможны без усилия Патриарха Сергия. Его заслуги неоценимы. За отрицанием подвижнических деяний Сергия, как правило, стоит застарелая досада либеральной «партии» по поводу того, что церковная преемственность устояла, не прервалась, а Церковь пережила двойную смену режима — и соединила Россию дореволюционную с Россией советской и постсоветской. Особенно нелепым выглядит использование термина «сергианство», хронологические рамки которого не определены и могут сдвигаться как угодно далеко вперед или назад по исторической шкале — чтобы с «сергианством» легко можно было соотнести любое неугодное явление в церковной жизни.

В общественном сознании утвердилось понятие «Патриарх Победы» — так иногда называют Патриарха Алексия I (Симанского), который благословлял бойцов, возвращавшихся с фронта в мае 1945 года. Но в равной мере это понятие можно отнести и к Патриарху Сергию. И, безусловно, весьма символично, что автором мраморного надгробия над могилой Святейшего Патриарха Сергия в северном приделе Богоявленского собора является великий русский архитектор Алексей Щусев, причем это была его последняя работа.

8 сентября 2023 года, в 80-ю годовщину Архиерейского Собора, избравшего митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси, Патриарх Кирилл совершил панихиду на месте погребения Патриарха Сергия. Обращаясь к народу, Патриарх Кирилл сказал: «Попрошу всех вас помолиться о приснопамятном Святейшем Патриархе Сергии, который в самую, может быть, тяжелую годину всей истории Русской Православной Церкви выстоял в верности к Церкви, сумев преодолеть идеологические и политические преграды, которые стояли между Церковью и властью, и установить новый тип отношений, благодаря которому стали открываться храмы, монастыри, были выпущены заключенные священники и епископы, и возродилась наша Церковь»[8].

Трудными стезями шли праведники и подвижники Русской Церкви в периоды смут. Подвиг Патриарха Гермогена в ХХ веке был повторен Патриархами Тихоном (Белавиным) и Сергием (Страгородским). Их труды спасли Церковь, а Церковь в свою очередь не дала распасться «цепи времен» русской истории.

Представляется вполне вероятным, что рано или поздно Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий будет канонизирован.

***

Список литературы:

- Гордиенко Н.С., Комаров П.М., Курочкин П.К. Политиканы от религии: Правда о Русской церкви. М., 1973.

- «За Родину», №73 от 3 декабря 1942 года.

- Лосский В.Н. Личность и мысль Святейшего Патриарха Сергия // Патриарх Сергий и его духовное наследство: [Сборник]. — Москва: Моск. Патриархия, 1947. — 415 с.

- План «Ост» // Военное обозрение.

- Послание заместителя Патриаршего Местоблюстителя митрополита Нижегородского Сергия (Страгородского) и временного при нем Патриаршего Священного Синода («Декларация» митрополита Сергия), 1927 г.

- Правда, 1941, 3 июля.

- Православное учение о спасении / Архиепископ Сергий Страгородский. — [Репринт. изд. – Казань. Тип. Унив. 1808]. — М.: Моск. Патриархат, 1991. — 264 с.

- Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в 80-ю годовщину избрания митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом Московским и всея Руси.

Источник: Патриархия.ru

Здесь вы можете оставить к данной статье свой комментарий, не превышающий 700 символов. Все поля обязательны к заполнению.