«Возложи на них послушание…»

Источник: Монастырский вестник

Дивеевская история. Монастырские послушания

«Не оставь дев Моих дивеевских», ‒ сказала Царица Небесная преподобному Серафиму при последнем Своем явлении на Благовещение 1831 года. Смиренный старец, сознавая немощь человеческого естества, ответил: «О Владычица, я собираю их, но сам собою не могу их управить!» И тогда Пресвятая Богородицы как Верховная Игумения Дивеевской обители изрекла Духом Святым исполненные слова: «Я тебе, любимиче Мой, во всем помогу! Возложи на них послушание; если исправят, то будут с тобою и близ Меня, и если потеряют мудрость, то лишатся участи сих ближних дев Моих: ни места, ни венца такого не будет».

Послушание всегда считалось в Серафимо-Дивеевском монастыре самым важным делом. Оно ставилось выше поста и молитвы. Дивеевским сестрам батюшка говорил: «Великое дело послушание! Паче поста и молитвы послушание!» В том же духе он настраивал и духовника обители священника Василия Садовского: «Послушание, батюшка, паче поста и молитвы: помни и всегда им говори это, и я всегда говорю и благословляю им, как от сна встают ‒ тут же за работу, читая про себя, хотя бы и на ходу, мое правильце; если так сотворят ‒ спасутся!»

Батюшка Серафим заповедал сестрам в трудах быть простых, чернорабочих, а рисования, золотого шитья и других рукоделий, требующих ума, искусства и художества, он не желал допустить в обители, основываясь на правилах святителей Василия Великого и Григория Богослова. Эта заповедь преподобного Серафима связана с другой его заповедью ‒ о творении умной молитвы в течение дня и во время совершения работ. Он велел «не смущаться и не огорчаться малым молением или невозможностью исполнить все монашеству положенное по, действительно, крайнем недосуге при церковной уборке или иных делах, стараясь лишь непременно и на ходу никогда не прерывать умственной молитвы».

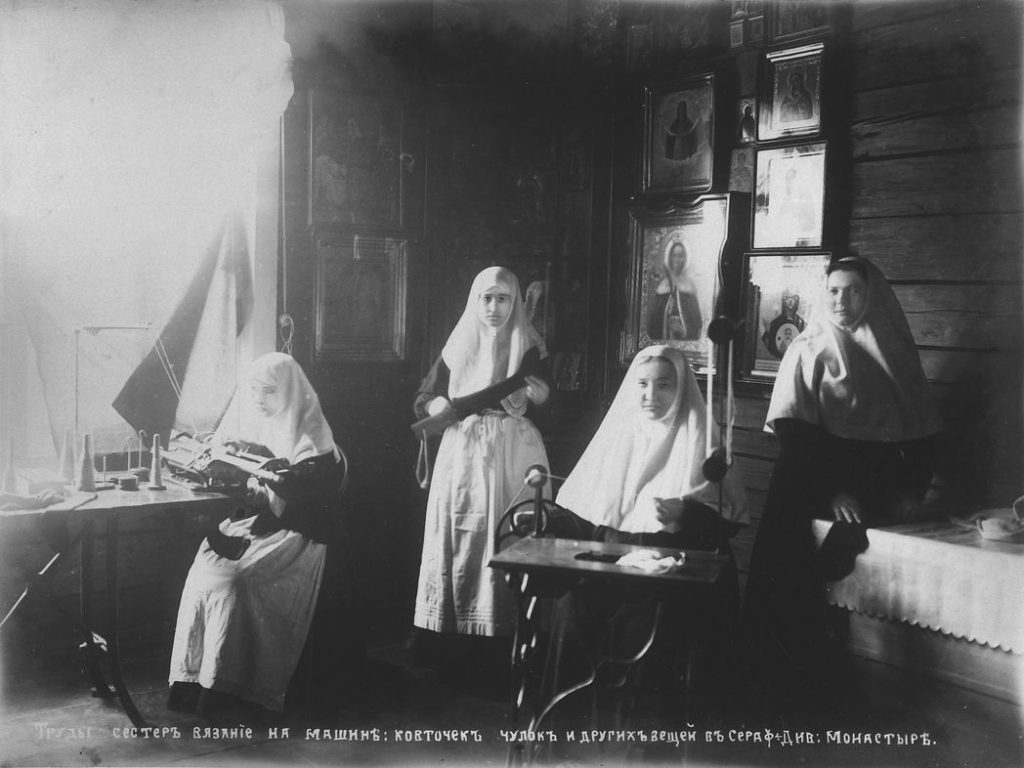

Так и преподобная матушка Александра проводила богоугодную жизнь в постоянных труде и молитве, и своих послушниц она настраивала жить в том же духе. Первоначальные сестры «шили свитки, вязали чулки и работали все нужное из рукоделья для саровской братии». Это были первые послушания дивеевских сестер. Даже стряпух своих у них не было, так как пищу они получали с трапезы Саровской пустыни.

Горя верой в святость своего старца, сестры Мельничной общины находились в безусловном послушании у него, во всем отсекали свою волю. По молитвам батюшки Господь помогал им исполнять самые трудные дела. Так, за послушание отцу Серафиму молодая в ту пору и неопытная Ксения Васильевна приобрела жерновные камни для мельницы, а Елена Васильевна Мантурова сумела получить благословение архиерея на освящение храма Рождества Пресвятой Богородицы.

С любовью руководил преподобный своими духовными чадами, строго заповедовал им исполнять послушание как повеление Самой Царицы Небесной и с отеческой заботливостью утешал, когда от скудости жизни и тяжелых трудов временами впадали они в малодушие. Так, старица Домна Фоминична рассказывала, что она и сестра Акулина Васильевна по послушанию возили дрова из саровского леса от дальней пустынки и однажды зимой сильно прозябли. По малодушию они расплакались. Пошли к батюшке в ближнюю пустынку, не зная, тут ли он, и, плача, встали около нее. Батюшка познал духом, что они пришли, принял их, как нежный отец, и так утешил, что они совершенно забыли свою усталость, холод и поспешили ехать домой.

В «Летописи» часто приводятся рассказы сестер о том, как самонадеянно порой они поступали, не исполняя тех условий, которые преподобный старец непременно велел соблюсти, как прозревали они свое непослушание, раскаивались и получали утешение от батюшки. Показателен в этом отношении рассказ Акулины Ивановны, которой отец Серафим велел истопить печь и обжечь в ней мотыжку. Вынимать мотыжку он не разрешил голицами, а велел тряпочкой вынуть, потому что голицы могли обгореть. «И ушел на источник батюшка, ‒ рассказывала сестра. ‒ Истопила я печку, обожгла мотыжку, да как пришло время вынимать и думаю, где буду еще искать тряпку-то, боялась ‒ долго не найду, а вынуть-то ‒ всего минута, что голицам сделается! Голицами-то и вынула, а они хоть чуточку, а подпалились... “Господи! ‒ думаю я, ‒ что мне от батюшки-то будет?” Да и пустилась бегом к источнику-то. “Батюшка! ‒ кричу, ‒ кормилец, прости Христа ради!” А он не дал мне договорить-то да и сказал: “То-то, то-то, матушка, ведь я тебе не велел!” А я голиц-то ему и не показала, вот как все знал-то батюшка. И заставил он нас пять грядочек сработать, а как делали грядки-то, послал: “Подкрепитесь, ‒ говорит, ‒ вам подкрепиться, матушки, надо, у меня там и пища есть, там найдете!” Вот пошли мы и нашли горнушку, а в ней и пищу, и что это только была за батюшкина пища какая: в одной посудке, а было семь пищей ‒ и уха, и щи, и похлебка, и рыба свежая и соленая, и все, все вместе. Вот и поели мы, и подкрепились батюшкиной пищей».

Отец Серафим придавал большое значение церковному послушанию и говорил сестрам: «Нет паче послушания, как послушание церкви! И если токмо тряпочкою притереть пол в дому Господнем, превыше всякого другого дела поставится у Бога! Нет послушания выше церкви! И все, что ни творите в ней, и как входите и исходите, все должно творить со страхом и трепетом и никогда непрестающею молитвою… И что же краше, превыше и преслаще церкви! И кого бо токмо убоимся в ней и где же и возрадуемся духом, сердцем и всем помышлением нашим, как не в ней, где Сам Владыка Господь наш с нами всегда соприсутствует!»

Когда приходила к нему новенькая сестра, прозорливым оком старец уже предвидел, на какое послушание она будет поставлена. Говорил: «Она будет у меня дрова рубить». Или: «Приставь ее к лошадкам, она нам годится; как собор-то будут класть, она нужна будет при работах». И правда, при постройке собора эта сестра принимала и отмечала кирпич.

Основной доход монастырю приносили многочисленные мастерские: живописная, литографическая, где также занимались фотографией и метахромотипией (переведением гравированных картин с помощью особого состава на жесть, камень и дерево), резьбой по металлу и переплетным делом. Иконы писались не только для украшения храмов своей обители, но и по заказам для иконостасов других церквей.

Хор сестер в Дивеевском монастыре был многочисленный. Пение сестер производило впечатление своей музыкальностью, гармоничностью, особыми дивеевскими распевами. Пели просто, строго, нерастянуто, неторопливо. В монастыре было два хора: правый и левый. Каждый хор занимал особый корпус. Правый всегда пел позднюю обедню, а левый ‒ раннюю. Вечерню и заутреню пели оба хора (также всенощную) на два клироса. На сход соединялись оба хора. В будние дни каждый хор делился на две череды. Одна половина начинала неделю, другая кончала, по три дня.

Спевки проводились очень часто. Способных учили играть на скрипке и фисгармонии. Летом при большом стечении богомольцев обедни и всенощные служились в нескольких церквях, а пели всегда на два хора. Службы были прекрасные. Певчие читали по усопшим сестрам, пели молебны и панихиды по пустынкам, так что в мастерских им мало приходилось работать. В воскресенье вечером обязательно служили акафист преподобному Серафиму нараспев вместо второй кафизмы на заутрени. Некоторые видели, как во время пения акафиста преподобный покрывал певчих своей мантией.

В обители было налажено большое, сложное и хорошо организованное хозяйство. Монастырь капиталов не имел, жили своим трудом. Хутора и подворья вносили свою лепту помощи, ведь кроме молодых рабочих сестер было много старых, нетрудоспособных.

В хлебном корпусе сестры пекли хлеб. На мельнице сами мололи муку. Возле мельницы были выстроены две житницы. В просфорной пекли просфоры. Трапезная размещалась в храме святого князя Александра Невского, под трапезной была стряпушечная, где варили пищу.

В рукодельном послушании сестры занимались вышивкой. По заказу вышивали золотом, шелками, гладью по батисту и полотну. В свиточном изготовляли свитки (рубашки) для саровской братии, до 400 штук ежегодно. В портняжной шили одежду для сестер, портных было несколько. В ризной изготовляли и чинили ризы, делали цветы, убирали иконы и плели русское кружево на коклюшках. В вязальном вязали на машинах. В манатейном пряли из русской овечьей шерсти и ткали манатею ‒ тонкую шерстяную ткань, из которой шили ряски и мантии. Специально выделенные сестры шили апостольники и камилавки.

В свечном корпусе в монастыре делали свечи, а подготовляли воск, промывали, топили и отбеливали в лесу на реке Ломовке, где был специальный свечной корпус.

В погребном корпусе жили погребщицы. Под корпусом помещался большой погреб, где хранились капуста, огурцы, грибы. Квасная была устроена отдельно. Там готовили и в погребе под корпусом хранили монастырский квас. В конце зимы, в марте, все погреба набивались льдом и снегом.

В монастыре имелась своя большая больница и при ней аптека. Врачи ‒ свои же сестры ‒ принимали и лечили там и приходящих крестьян. Зубы лечили и делали протезы тоже сестры.

Садовницы жили в саду. Сад был расположен в северо-восточном углу монастыря, а в юго-восточном углу находились коровник и парники. Там действовала специальная водокачка. Главная водокачка стояла у начала Канавки. Оттуда все брали воду, а на некоторые послушания был проведен и водопровод. На водокачке работали сестры. Была в монастыре своя баня.

В молотильном корпусе сестры молотили зимой и убирали хлеб и солому. Молотили цепами. Летом работали в поле. Монастырская земля простиралась на юг, к деревне Рузаново. В огородном корпусе жили огородницы.

Хозяйственными работами ведали благочинная и помощница благочинной. Помощница благочинной определяла сестер на работу в монастыре, а летом из всех послушаний ‒ на покос, на поливку огородов, на уборку хлеба, на рытье картошки, на сбор грибов в лесу и вообще на все работы вне и внутри монастыря. На тяжелые работы назначались в основном молодые. До войны 14-го года косили наемные мужики, а с войны ‒ сами сестры.

В монастыре работали две лавки ‒ бакалейная и мануфактурная. Трудившиеся здесь сестры-лавочницы (продавщицы) имели кельи в лавочном корпусе.

У монастырских ворот жили вратницы, которые следили за входящими и выходящими и запирали на ночь обитель. Возле ворот, вне монастыря, по саровской дороге, находились гостиницы для богомольцев, в которых трудились также сестры.

В монастыре был приют для девочек. Он находился под Высочайшим покровительством Императрицы и назывался Александрийским, так как на его содержание отпускал средства Императорский Двор. В приюте создали четырехклассную школу. Преподавали там сами же сестры и монастырское духовенство. В этой же школе учились и дети духовенства. Девочки учились рукоделию, играть на фисгармонии.

В субботу на послушания не выходили, наступал «свой день», когда сестры могли что-то заработать себе, поскольку монастырь предоставлял только жилье и скудную трапезу. Одежда и обувь у каждой сестры были свои, и кто не получал помощи от родных, тем приходилось на это самим зарабатывать. Вязали платки и четки, шили одеяла, расписывали яйца и доски – делали, кто что умел.

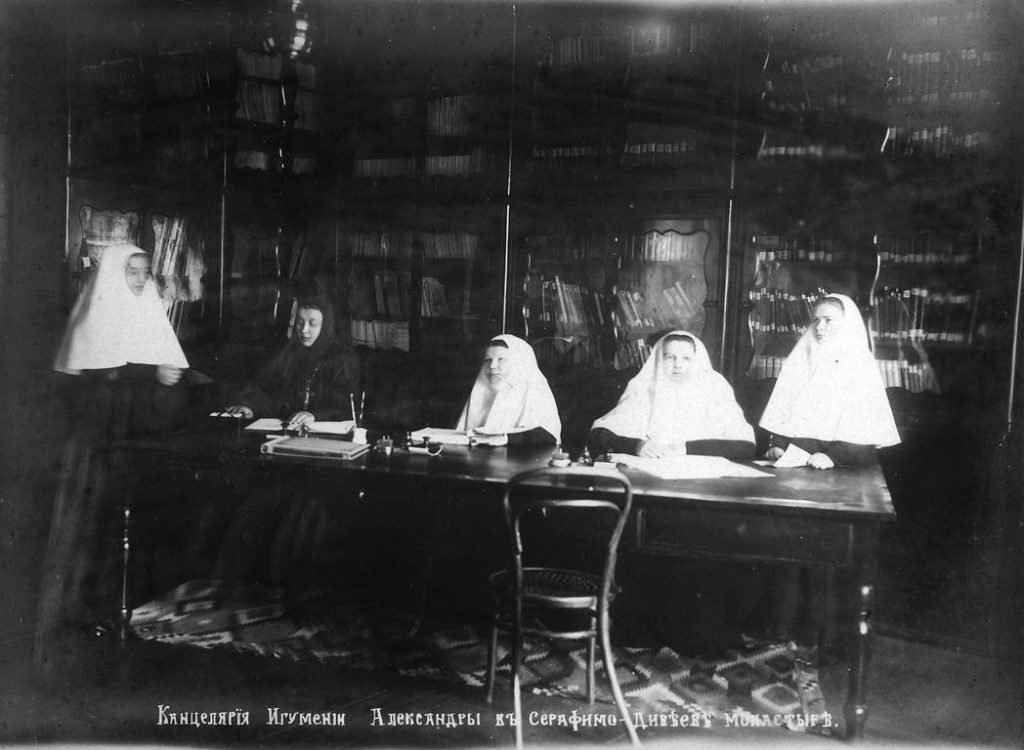

К празднованию 25-летия игуменства матушки Марии (Ушаковой) в 1887 году монастырь выпустил брошюрку с перечнем всех монастырских послушаний и занятых на них сестер. Названо было 53 послушания.

Источник: Монастырский вестник

Здесь вы можете оставить к данной статье свой комментарий, не превышающий 700 символов. Все поля обязательны к заполнению.