Огонь, вода и медные трубы батюшки-блогера

В книге рассказывается о жизни и служении протоиерея Геннадия Шкиля – пастыря, никогда не скрывавшего своей активной гражданской позиции и не боящегося говорить вслух самые нелицеприятные вещи.

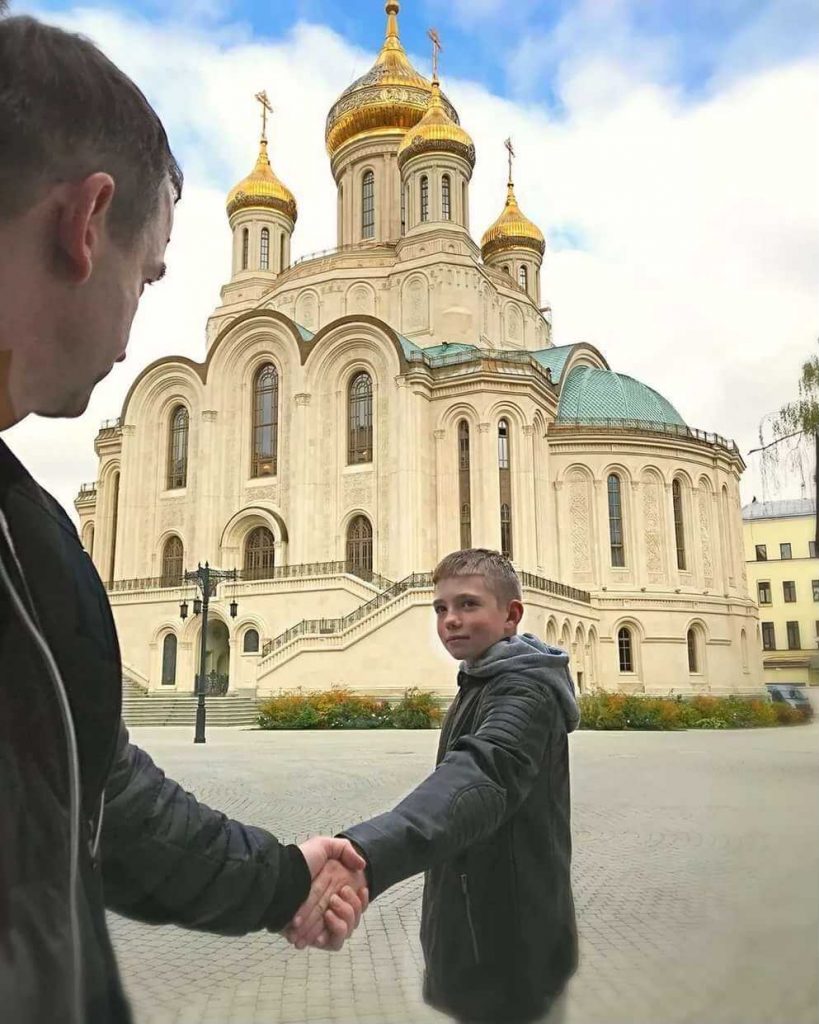

20 декабря в Юношеском клубе Сретенского монастыря прошла встреча с популярным актером Дмитрием Певцовым. Разговор с известным человеком в непринужденной обстановке – что может быть увлекательнее? Дмитрий Анатольевич рассказал о личном опыте христианской жизни, особенностях его профессии, а также о своем отношении к музыке, театру и кино, о спектакле по роману «Лавр». Были затронуты и такие темы, как модернизм, изображение зла в искусстве, духовное значение сценического перевоплощения, вера и актерское ремесло.

Встреча

(продолжительность: 1:17:12)

– Товарищи, здравствуйте! Первое, что хочется отметить: приятно, что можно так встречаться с молодежью, а не только на улицах, когда она проходит мимо с сигаретами и ненормативной лексикой, что меня очень печалит… И то, что есть другая молодежь, очень радует.

Во-вторых, у вас есть шанс действительно пообщаться с умным человеком, не со мной, а с моей супругой, потому что она в пять раз умнее меня, да еще и имеет режиссерское образование, и ей есть что рассказать, к тому же она женщина – а это отдельный вид разума человеческого, на мой взгляд.

Для тех, кто не смотрит телевизор, никогда его не видел: меня зовут Дмитрий, фамилия моя Певцов. Иногда я снимаюсь в кино, но в основном работаю в театре – это моя основная работа, и еще у меня есть свой музыкальный проект, я езжу периодически с концертами, и география у меня – огромная наша страна. Если кто не в курсе: у нас великая и прекрасная страна. А крайние точки моих поездок – Новая Зеландия и Западное побережье Америки – так мы летали с коллективом, давая концерты, и между этими пространствами остались нетронутыми только Китай, Индия и Африка, а так в принципе я везде был.

– А можно по ходу вопрос? Вы сейчас сказали про молодежь с сигаретами, матом и прочим. А вам не кажется, что такая ситуация типически повторяется в каждом поколении? Когда мы немножко стареем, нам кажется, что в дни нашей юности было лучше, а сейчас хуже, а на самом деле молодежь всегда одинакова по сути. Или вы все-таки считаете, что сейчас какой-то кризис?

– Это напомнило мне вот что: когда я поступил в театральный институт 35–40 лет назад, был кризис театра – и вот сколько я в театре работаю… Конечно, молодежь наша прекрасная и замечательная, и всегда были различные попытки самовыражения – хотя люди некоторые такими и остаются до старости, не понимая, что у них изо рта вылетает. Меня сейчас больше печалит даже не это, меня печалит то, что по-русски стали меньше говорить. Говорят каким-то интернет-сленгом страшным, в основном англоязычным, который внедряется – и я подозреваю, что внедряется сознательно, – нашими «друзьями». И много молодежи сидит в интернете постоянно… Все эти ники, неймы, шмеймы – это беда! Поделюсь… Я не придуриваюсь, мне нечего из себя строить… Я увидел сейчас в телевизоре рекламу фильма «Огонь». Может, кто-то видел? «Огонь» – наш очередной блокбастер. И вдруг я понимаю, что в саундтреке песня – на английском языке. И я себя спрашиваю: «А почему, собственно говоря? Почему в российском фильме песня на английском языке? У нас, что, нет своих композиторов, авторов?». Бог с ним, ладно. Мы ушли от темы молодежи немножко в другую сторону…

Так вот, товарищи вновь прибывшие, как жизнь?

– Прекрасно.

– Отлично!

– Ну «оставшуюся жизнь» – это такие страшные слова. У меня был в жизни случай. Я, собственно говоря, благодарен своему старшему сыну, потому что в результате я пришел в храм. Так вот. 3 сентября мы похоронили моего старшего сына, а через две недели мне нужно было играть спектакль, в котором у меня есть текст: «Я потерял своих сыновей». Скажу серьезно: я очень боялся этого момента на сцене. Я боялся, что со мной на сцене будет что-то не то и что я не смогу дальше играть нормально, а это конец первого акта, и мне еще второй играть. Моя профессия, может быть, снаружи кажется такой: во-от, они все в телевизорах, в рекламе все, у них много денег, они на хороших машинах ездят, они известные и популярные, такие все красивые женщины и мужчины… А я скажу от себя вот что: моя профессия во многом зависит от мощного волевого усилия. Ты выходишь на сцену к зрителям, и все равно, кто у тебя умер, какая у тебя температура, хочется тебе играть, не хочется… Люди купили билеты, и ты должен отдавать им то, ради чего они пришли. Комедия – значит, комедию, трагедия – значит, трагедию, а есть ли у тебя силы что-то отдавать им или нет – это никого не касается. Поэтому отчасти это чем-то напоминает служение в храме – отчасти, конечно. Потому что у нас все-таки профессия странная.

Ты выходишь на сцену к зрителям, и все равно, кто у тебя умер, какая у тебя температура… – ты должен дать людям то, ради чего они пришли

Мне один монах сказал жестко: «Чем ты занимаешься?», я ему ответил: «Выхожу на сцену, играю», а он говорит: «Ты выходишь на сцену, зрители сидят в темноте, на тебя свет, и ты свои страсти, страстишки свои на них выплескиваешь – вот твоя работа». И отчасти он прав. Наша профессия – это умение управлять эмоциями, смыслами, содержаниями и делиться ими со зрителями. Но если ты участвуешь в… – модное слово такое есть: проект – допустим, в спектакле или фильме, который несет добро, любовь, веру, надежду, радость, ты являешься частью этого спектакля, и не важно, какой ты и кого играешь, – это уже, мне кажется, оправдывает такой способ существования, хотя профессия, еще раз говорю, довольно странная и находится на грани.

У меня отношение к профессии до того, как я стал ходить в храм, и после того, как я стал ходить в храм, поменялось. Очевидно, я сам уже стал меняться, и отношение к тому, что я делаю на сцене, тоже поменялось. На похоронах моего сына батюшка говорил, что в Советском Союзе, когда были закрыты храмы, когда людям было просто некуда идти помолиться, у них была замена церкви – это искусство, книги, выставки, фильмы, спектакли отчасти. Есть спектакли, которые действительно несут то, что нужно человеку, то, чего ему не хватает.

А внешняя сторона нашей профессии – на которую, кстати, я купился, когда поступал в театральное, – это даже не верхушка айсберга, это отколовшийся осколок верхушки и какая-то крупинка снега. В основном это довольно тяжелая работа, очень часто нудная и очень часто без всякой радости внутренней: ты должен это сделать, и хотя не получаешь от этого удовольствия, но ты это делаешь. И плачешь на сцене, и смеешься, танцуешь или поешь… И очень часто бывает как вот это: Царство Божие нудится. Наша профессия связана с трудом, но если, допустим, человек работает на станке, то для него главное – руками это делать, а какое у него выражение лица и что он чувствует – до этого никому никакого дела нет: он деталь по размерам руками делает. А у нас рабочий инструмент – это тело, лицо, душа, отчасти дух, и это все мы вытаскиваем на сцену – и это должно нести то, что заложено в спектакле, в произведении, в роли.

И вот еще что: вы знаете так называемых звезд, а у нас в театре – в одном из лучших московских театров – труппа из 100 человек, около 100 актеров – а известных из них только 20, а все остальные неизвестны, некоторые из них уже пожилые и не будут известны никогда. Я всегда рассказываю моим студентам, как великий Евгений Павлович Леонов в беседе с будущим актером сказал: «Если ты действительно хочешь заниматься этой профессией, представь себе, только честно, такую ситуацию: ты поступил в театральный институт, закончил его и уехал Бог знает куда, в маленький-маленький город, в малюсенький-малюсенький театр, и в этом театре до пенсии, до конца жизни играешь маленькие-маленькие роли. Всю жизнь. И больше ничего. Ни кино, ни других ролей, ни известности, ни славы. А только за зарплату маленькие роли. Если, представив это, согласишься, тогда, да, я готов с тобой заниматься, тогда ты действительно хочешь быть актером. Потому что в основном это такая работа».

Это я сижу здесь такой известный, популярный, знаменитый, меня узнают, у меня все хорошо. Актерам, попавшим «в обойму», просто приходится очень много работать, и это нормальная история. А огромное количество людей в нашей профессии неизвестны, и они несут свой крест, и веруют, и служат, приходят на работу в театр. Их никто не знает, им не дарят цветы, у них маленькая зарплата, а у них семьи, дети… Такая вот история.

– Дмитрий Анатольевич, можно задать вам сразу два вопроса? Первый: само перевоплощение на сцене не влияет негативно на духовную жизнь? Вы не чувствуете потом какого-то дискомфорта в своей внутренней жизни? Извините, если я задал такой личный вопрос.

И второй вопрос: об изображении зла в искусстве. Вам приходилось играть злого персонажа? Ведь кому-то надо играть злодеев, а есть случаи, когда великие актеры отказывались от игры, допустим, диавола. Янковский отказался играть диавола в фильме по роману Булгакова «Мастер и Маргарита». Как вы относитесь к этому?

– По поводу перевоплощения. На мой взгляд, нормальный актер должен быть со здоровой психикой, а акт перевоплощения бывает разным. Был такой великий актер Михаил Чехов, у него было дифференцированное сознание, и он действительно перевоплощался так, что его узнать никто не мог, даже близкие люди, но он был психически нездоровым человеком и пьющим, мягко говоря. Иногда он забывал, что нужно второй акт играть, и уходил из театра. Это такая вот крайность.

А что касается меня… Актерство – это профессия, как я сейчас понимаю, не мужская, потому что… – это не я открыл, об этом Андрей Сергеевич Кончаловский много раз говорил – потому что одной из принадлежностей этой профессии является способность притягивать внимание. То есть я должен излучать нечто, чтобы на меня было интересно смотреть. А это качество, согласитесь, не мужское. Женщины, да, должны привлекать внимание. А если в жизни обычной мужчина выйдет и станет говорить: «Смотрите, какой я красивый» – это ненормально, мне кажется. Я поэтому артистов не люблю. В них очень много женского и очень много того, что переходит со сцены в жизнь. И в нашей профессии – а я много знаю актеров – среди мужиков нормальных мужчин – на пальцах двух рук пересчитать, а я их знаю сотни.

Мне кажется, я избегаю участи быть Артистом Артистовичем, но в нашей профессии есть опасность перестать быть нормальным человеком, а прежде всего необходимо быть нормальным человеком, а потом уже профессионалом. Потому что есть такие профессионалы, которые не дай Бог… Жизнь с гениями – это каторга. Я к себе отношусь в этом смысле совершенно нормально, я понимаю, что звезд с неба не хватаю, что есть люди гораздо более талантливые и одаренные в моей области, а я всегда был середняком, собственно говоря, – с института таким был. А если Господь дает какие-то удачи и какое-то признание – спасибо Ему за это.

А что касается ролей отрицательных… Есть отрицательные роли. У Шекспира вообще все построено на таких персонажах. И все зависит от того, что конкретно несет данный спектакль или фильм. Можно сыграть и кого-то плохого, если само произведение несет все-таки любовь, добро, свет, радость. У нас в Ленкоме Марк Анатольевич Захаров редко ошибался, но и он однажды ошибся и позвал режиссера Богомолова, не к ночи будь помянут, который поставил у нас немного-немало «Идиота» Достоевского, только назвал свой спектакль «Князь». И сыграл его сам. Он сделал из идеального положительного героя, которого создавал Достоевский, который мучился, князя тьмы, то есть он перевернул все с ног на голову – и это был не спектакль, это была мерзость, это была беда. Вот в таком учувствовать, конечно, не дай Бог.

Можно сыграть и злодея, если сам спектакль несет все-таки любовь, добро, свет, радость

Мне вообще в последнее время – я сейчас об этом очень часто говорю: мне уже скоро 60 будет, и мне не хочется удивлять кого-то и самого себя тем более, доказывать, что я что-то могу сыграть, – так вот, мне играть неинтересно. Мне интересно с людьми говорить. Говорить о том, что меня волнует, беспокоит, радует, печалит, что меня вводит в гнев, что может вызвать у меня слезы. Поэтому существует мой музыкальный проект, где я с людьми общаюсь на том языке и с помощью тех произведений, которые сам выбираю, – это музыка, это песни. В основном много советских песен, но и песен, специально написанных для нас. Что касается театра или кино – мне там тесно, узко, мне мало пространства, чтобы поговорить с людьми.

– Спасибо.

– И все задумались печально…

– Ну а, правда, бывало, что вы отказывались от роли просто потому, что именно сам персонаж вам не нравился?

– Сам персонаж? Меня, кстати, в тот фильм, который вы упомянули, звали, и слава Богу, я не снялся там. Правда, мне предлагали Иешуа Га-Ноцри, но меня не взял Бортко. А вот чтобы персонаж не нравился… У меня были какие-то отказы, но не потому что «фу, бяка, зачем это мне? Не хочу я быть лягушкой-квакушкой…» Я отказывался по другим соображениям: если видел какую-то бесперспективность или ненужность, бессмысленность. Потому что жизнь на самом деле – хотя вам, особенно молодежи, кажется, что «там еще сколько… да мы там… нам еще жить да жить», – жизнь очень быстро движется, и чем дальше, чем старше становишься, тем быстрей. И хочется ее прожить максимально, чтобы КПД был максимально большим. Вот так вот.

– Могут ли острые негативные эмоции, состояния, такие как депрессия, неуверенность, злость, гордость, жалость, стать топливом для вдохновения и творческих идей? Если да, то поделитесь вашим опытом.

– Нет. Никогда. Никакое отрицательное душевное состояние не может быть генератором творческих идей. Это обманка. Это то же самое, что и наркотики, алкоголь – то же самое. Только в любви, только в радости можно создавать что-то. Вообще я считаю, что произведением искусства, будь то фотография, живопись, театр, кино, музыка, может быть только то, что несет любовь, свет, радость, добро, веру, надежду, а все остальное никакого отношения к искусству не имеет.

Никакое отрицательное душевное состояние не может быть генератором творческих идей. Это обманка

– Прошу прощения, можно вас перебить чуть-чуть? Ван Гог писал свои последние произведения в состоянии глубочайшей депрессии, но они исполнены такой радости, экспрессии, такого стремления в Царствие Божие. И кипарисы там – это символ вечной жизни, которые прямо горят. А пишет он это в крайней депрессии. Бетховен тоже фактически полусумасшедшим был. Как вы это объясните?

– Я думаю, что не депрессия все-таки была толчком к творчеству, а именно творчество было способом уйти от депрессии. Именно там находилась причина для дальнейшей жизни. Если такие светлые произведения рождаются, они не могут быть от источника депрессии и негативной энергии. Источником депрессии может быть только какая-то гадость или спектакль Богомолова, что-нибудь такое. Вот для меня квадрат Малевича – это не предмет искусства, это, ну… черный квадрат.

– А если отнестись к этому так, что это не проблема Малевича, а проблема человечества? Он показал духовное состояние человечества XX века, то есть это икона XX века. Он показал: «Вот то, на что вы будете молиться». Художник выражает умыслы. Маяковский писал: «Улица корчится безъязыкая – ей нечем кричать и разговаривать». Художник – своего рода медиум, который выражает толпу и сам из-за этого, может быть, страдает. Он дитя своей эпохи и отец своей эпохи.

– У Федора Михайловича Достоевского огромное количество печальных событий в романах, какой ни возьми, и душевных болей, и переживаний, но он излучает свет все равно. А здесь: как ни упрись – черный квадрат, и все, он ничего не излучает, по-моему. Это мое мнение. По мне, так лучше, к примеру, «Девятый вал» посмотреть – там есть, за чем понаблюдать.

– Я с вами согласен. Просто такие аргументы приводят сторонники постмодернизма. Они говорят: «Это крик». Допустим, художник кричит, и ему плевать на…

– Вот я и говорю: художники кричат. Сейчас такое количество кричащих постмодернистов, которые вылезли и в театр, и в кино, и снимают «Матильд», еще что-то, прочие гадости. Все это можно: «Ну как же?! Я художник, я должен выражаться». А чем он выражается? Что у него внутри? Нам, людям, надо это видеть? Я считаю, большая беда, что у нас сейчас нет цензуры. Просто беда. Я отвечу почему. Я в Советском Союзе вырос, и там, в этом жестком коридоре рамок редактуры и цензуры, такое количество светлых произведений было… Хотя нельзя было напрямую говорить о Боге в искусстве, но богоискательских и таких светлых произведений везде – и в кино, и в театре – было немало. В Советском Союзе были запрещены мерзость, гадость, извращение, пошлость. Это полностью убиралось, и произрастали прекрасные, великие произведения.

Я делал два концерта в Кремле под названием «Музыкальные шедевры советского кино»: киномузыка – песни, которые были только в советских фильмах. Когда я начал внимательно изучать это, я понял, что, если взять период с 1960 по 1985 год, то есть 25 лет, то на десять концертов можно набрать. А если с 1991-го по 2020-й – хотя бы одну песню пытаюсь найти – хотя бы одну! – которая соответствовала бы тому уровню, что был в советское время. Нет этого! Их просто нет. Почему? А потому, что все можно. А оказалось, что внутри ничего нет. Но спрос рождает сбыт. Как кто-то сказал из эстрады нашей: «Пипл хавает три аккорда, два притопа – вот и все искусство, а больше никому и ничего не нужно». Это беда. Запретить бы все гадости на сцене в театре.

– Еще Омар Хайям сказал: «Уж лучше голодать, чем что попало есть. И лучше одному, чем вместе с кем попало!» Алексей Герман снял, по-моему, семь фильмов всего – и это всё великие фильмы. Другие наснимают по 20, по 30, а он снял только семь, и каждый из них – шедевр.

Честно говоря, я не знаю – а я бывший спортсмен – что такое кризис, и не понимаю. Я понимаю, что у меня лень великая – это точно абсолютно. Я очень ленивый человек. Просто у меня жизнь так складывается, что приходится работать все время. А такое: «У меня кризис, мне ничего не хочется» – это же грех, уныние, не более того.

– А выгорание?

– Выгорание? У меня были такие времена, когда я играл по 20–23 спектакля в месяц. Да и в последнее время так живу, что за три месяца у меня есть один свободный день, просто свободный, чтобы я ничего не делал. Когда я стал ходить в храм, я понял, что можно жить без выходных годами. У меня много поездок. И вот ты летишь на Восток: ты ночь летишь, с перекошенным лицом в гостинице упал, потом завтракать не можешь, пообедал, на площадку, отпел, с перекошенным лицом сел в самолет, улетел, и утром у тебя спектакль. Но у меня иногда бывает выбор, если есть храм рядом с отелем: либо я сплю, завтракаю и прихожу в себя, либо иду на Литургию, если я готов. Когда я все-таки приходил на Литургию, то перелеты, часовые пояса не имели значения. Господь дает столько сил! Я думаю: «Ёлы-палы, я столько не спал, ночь, две ночи не спал, туда-сюда. Но вот радость и энергия – просто прут».

Когда я все-таки приходил на Литургию, то перелеты, часовые пояса не имели значения. Господь дает столько сил!

Были периоды в моей прошлой жизни – с 2012 года она закончилась у меня и началась другая, – когда я очень много играл, и действительно, было такое, что не хотелось играть. Я приходил в театр, а там опять играть, и опять играть, и это играть, а все роли главные, не было никаких эпизодов… Я играл очень много. Да, такая усталость настает!.. Но когда появился храм Божий, моя жизнь изменилась серьезно, и я понимаю, откуда можно черпать энергию.

– У меня был опыт съемки в некоторых фильмах, и скоро состоится премьера одного из них. И часто бывает такое, что моменты, где я участвую, мне не хочется смотреть. Такое ощущение у вас было? Это нормально? И нужно ли с этим бороться? Если да, то как?

– Вы сейчас не смотрите этот фильм. Вы его лет через пять посмотрите. Это нормальная история. Я тоже на себя смотреть без слез не мог. Проблема еще в том, что вы себя, какая вы есть на самом деле, до съемок видели только в зеркале. Это зеркальное, по оси перевернутое изображение. Так что вы себя не видели по сути. Может быть, еще такой объективный фактор влияет. Потому что мы всегда представляем себя лучше. Хотя есть люди, наоборот, в комплексах, у меня жена такая, хотя она очень красивая женщина. Так что не смотреть – нормальная история, ничего страшного. Я вообще не люблю свои фильмы смотреть, если смотрю, то лет через пять, не раньше, да и то чуть-чуть. Не пугайтесь, это нормально.

– Это не потому, что пока все это снимается, настолько оказывается заезженным? Одну сцену сто раз переигрывать и потом еще раз смотреть – это просто головная боль.

– Есть одно соображение: я не понимаю, зачем мне это смотреть. Если у меня интерес, как это все получилось, – другое дело. И очень редко бывает в кино такое, когда получаешь удовольствие от процесса и боишься смотреть, чтобы не расстроиться по поводу результата. А бывает наоборот. Вот был такой фильм «Артистка» – мухи дохли, Царствие Небесное… Говорухин снимал фильм – замечательный режиссер, но я просто умирал от скуки, я не знал, куда себя девать, причем я влетел в этот фильм срочно, кто-то там отказался… Ну очень скучно было сниматься. А получилось хорошее кино, смешное, веселое. И наоборот бывает: хохочем на съемках, прям: «Какие мы смешные! Прям не можем», а потом так: «О Господи, зачем это все?». Вообще кино – оно такое непредсказуемое, не знаешь, что получится. В отличие от театра. Потому что режиссер уходит, приходят зрители, и уже начинается другая жизнь спектакля. Поэтому театр, в отличие от кино, для меня живое искусство, ведь без зрителя спектакль не может существовать. А кино ты снял, и оно может 20 лет лежать на полке, никто его и не увидит. А потом увидит, и вдруг это будет гениально. А театр – дело живое. Не может так быть: мы два или три месяца репетировали, все слова выучили, декорации, костюмы, закономерности… вышли – а никого нет.

– В некоторых театрах сейчас, в период пандемии, были онлайн-спектакли, то есть можно было купить онлайн-билет и смотреть постановку дома. Вы в таком участвовали?

– Это ужасно. Сознание того, что кто-то тебя видит по телевизору… Здесь, допустим, нормально. Но театр существует в обмене энергией. Если это хороший спектакль, то будет обмен любви, той, которая идет со сцены в зрительный зал. А так: в камеру меня увидят и услышат, но я от зрителей ничего не получу. Вообще нет таких аналогов, таких приборов, которые бы сняли спектакль и зафиксировали его так, чтобы смотрящий его на экране испытал те же эмоции, что и человек в зале. Такой аппаратуры не создано. Когда появилось кино, сказали: «Театру смерть». Нет! Появилось телевидение: «Театру смерть». Нет! Интернет. Нет! Театр ничто не может заменить, так же, как не может заменить и наше сегодняшнее общение, если бы я сидел где-нибудь в другой комнате перед камерой. Есть то, что не передается по электронным каналам никак. Это феномен именно непосредственного общения людей в одном помещении. Это феномен театра.

Театр ничто не может заменить. Это феномен именно непосредственного общения людей в одном помещении

– Скажите, а из фильмов, в которых вы снимались, какой самый любимый? И почему?

– Я не могу назвать самый любимый фильм. У меня есть ряд фильмов, за которые я рад, что я там участвовал, но самого любимого не знаю. Мне нравились все фильмы, где я играл со своей женой, поскольку я там был с ней, – это проблема и радость одновременно. Фильмы Глеба Панфилова мало кто знает сейчас из вас. Это великий режиссер, я с ним работал и в театре. Он снимал фильм по Солженицыну «В круге первом», и там я играл со своей женой, причем мы играли мужа и жену, как ни странно.

Я бы так сказал: есть не фильмы, а режиссеры, с которыми я встречался. Глеб Панфилов, Джаник Файзиев, Владимир Бортко, который снимал «Бандитский Петербург» и «Собачье сердце»… Вот с такого рода художниками интересно. Потому что там помимо производства есть еще магия личности, есть импровизации, поиски интересные, вообще общение внутри кадра и вне кадра. С великими людьми очень поучительно, полезно и приятно быть рядом. И горделиво. Мне в театре везет очень с этим.

– Как вы думаете, может ли рэп-музыкант, рок-музыкант или ведущий скандальных ток-шоу быть православным человеком?

– Вот честно вам скажу: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Я вспоминаю анекдот про двух людей. Один был пьянчужка, алкоголик, за это жена его выгоняла из дома все время. И он ходил по подворотням, выпивал с товарищами, но когда шел мимо храма, последние деньги отдавал нищим. И, как алкоголик, умер под забором. А второй – респектабельный писатель, сочинял бульварные романчики. Дети, жена, хороший семьянин, но романчики пописывал. И вот они оба попадают в ад после смерти и в огненной жиже сидят и мучаются. И вдруг со временем у пьянчужки жижа все ниже-ниже-ниже. А у второго – все выше-выше-выше. И писатель говорит: «А-а-а, почему так несправедливо? Это же пьянь, алкоголик…» – а ему в ответ: «Братан, он свои грехи искупает своим мучением, но то, что он давал милостыньку, чуть-чуть помогает его душе. А твои романчики остались там, люди их почитывают, и ты все больше и больше вреда наносишь, даже уйдя из жизни».

Я не могу примерить это на себя: что я выхожу на сцену в каком-то безобразном спектакле Богомолова, и регулярно это делаю, и несу мерзость, зная, что несу мерзость, и при этом я строю храм, допустим. Ну не знаю… Господь им судья, не я.

У меня то же самое чувство вызывает кем-то уважаемый телеведущий, якобы журналист Флюгер Познер. Я просто на него очень серьезно обозлился, разгневался, когда он стал чушь нести. Причем он же кем-то уважаемый человек, ему доверяют. Но он очень хитрый. Начинает внедрять информацию… Почему я выступил в Инстаграме против того, что он выставил? Не потому, что я плохо к нему отношусь, Бог с ним, с моим отношением. Но он несет информацию, которая, во-первых, является заведомо ложной, а во-вторых, она опасна для молодых мозгов в том числе. Он несет это людям, а его слушает кто-то. Моего сына подружка учится в одном классе с дочерью известного человека, и она говорит: «Мне и девочки нравятся, и мальчики нравятся»… У меня волосы дыбом встают. Я думаю: «Что это такое?» Или: «Трамп все-таки лучше, чем Путин, я поеду учиться в Америку». А ей 13 лет. Откуда это?! Откуда в юных мозгах эти суждения? Я понимаю, что они поверхностные, что они не укреплены фактами, что она просто не знает ничего. Но откуда-то информация попала, и это ужасно. Это от таких Познеров, от всяких этих ребят…

А можно ли быть рэп-музыкантом и православным человеком? Считаю, что я отчасти музыкант, и в наших концертах есть такие вещи – я не постесняюсь и скажу: высокодуховные, что-то такое светлое о душе и для души.

– Как вы пришли к вере?

– Я пришел к вере в связи с печальными событиями в моей семье. У меня погиб сын. Ему было 22 года, и я, будучи успешным человеком, уверенным в себе, уважаемым, любимым, как мне казалось, потерял всякую причину для своего дальнейшего существования. Я не понимал, зачем мне дальше жить. Но мне Господь подкинул через мою жену книжку владыки Тихона «Несвятые святые», и я открыл для себя новый мир. А потом пришел сюда познакомиться с владыкой, и началась моя новая жизнь. Вот так я пришел в храм. Вернее, я все иду к нему, я в дороге.

– Я бы хотела спросить про семейные отношения. Какое качество наш гость ценит больше всего в человеке, чтобы жить с ним всю жизнь? Что самое главное для вас?

– Знаете, Господь дает вторую половину, и тут уже надо больше заботиться о своих качествах, чем о качествах половины, потому что это факт нахождения себя целого. Тогда ты становишься целым, если находишь свою половину. В моем случае – это моя жена. А дальше нужно работать, причем не над ней, а над собой, и изменять свои качества. Любовь – а я вот уже 30 лет, как знаком со своей женой, – это работа, работа над собой. Учить себя смирению, терпению, научаться подставлять плечо и в то же время отодвигаться в нужный момент. По-моему, Иоанн Златоуст сказал: «Муж и жена подобны руке и глазам, когда рукам больно – глаза плачут, а когда глаза плачут – рука вытирает слезы». Здесь один рецепт: если Господь дает половину, надо держать ее любой ценой и именно работать над собой. Других рецептов я не вижу и не понимаю.

Рецепт крепкого брака один: работать над собой, изменять свои качества

– Я бы хотела задать вопрос о романе Евгения Водолазкина «Лавр». Я знаю, что недавно была театральная постановка по роману, и вы играли в ней роль. Я бы хотела узнать: как вам это произведение? как это ваше актерское выступление повлияло на вас? В общем, ваши впечатления…

– Что касается «Лавра»… Мне очень понравился роман, и я был глубоко убежден, что это невозможно поставить на сцене. Да, снять многосерийный подробный фильм, наверное, можно, но в театре – невозможно. И когда меня позвали, я отнекивался долго и делал вид, что очень занят, пока не попал на первую репетицию, когда уже начали собирать спектакль. И вдруг я увидел самое главное: там был текст автора. То есть составили пьесу не из диалогов, а было очень много авторского текста, что очень важно. И я согласился. Собственно говоря, роль самого Лавра, главного персонажа, делится на три периода: сначала мальчик, потом юноша, и в конце уже убеленный сединами человек – именно третья часть моя. Я не знаю, честно говоря, что получилось, потому что до зрителей было два или три прогона, премьера была, но мой директор, сходивший на премьеру, купил книжку и теперь ее читает. Мне кажется, в идеале, если люди после этого спектакля просто ради любопытства зайдут в православный храм – это будет большой успех спектакля. А билеты раскуплены уже на январь, на февраль.

Мне кажется, это очень важное и нужное дело – постановка такого спектакля, потому что в истории русской литературы и тем более театра обращения к средневековому русскому святому не было. И это, собственно говоря, житие, хотя Лавр – вымышленный персонаж, и такого рода жития ни в литературе, ни в искусстве не было. Я очень рад, что я участвую в этом деле. Люди плачут… Думается, это очень полезный театральный продукт для нашего общества. И я жду времени, когда зрительный зал МХАТа, а там 1400 мест, будет заполняться на 100%, чтобы это имело волну обратную. Ведь даже сейчас люди приходят и со слезами рассказывают мне, как их это поразило, как им это открыло глаза. У меня директор – такой нормальный человек, у него все по полочкам, у него есть чем заниматься, он не спит ночами, потому что работает, звонит, ищет работу для нас, – взял книжку читать, и это говорит о многом.

– Ваша известность и популярность не мешает вам в жизни христианина? Ведь какие-то страсти возникают, вроде желания, чтобы больше обращали на тебя внимания, желания больше показать себя… Как вы с этим боретесь?

– Слава Богу, это уже не так, не в такой степени, как 20 лет назад. Я уже привык, я как-то с этим уже давно живу, и я уже почти перестал обращать внимание на внимание, езжу спокойно в метро, где люди вообще ничего не видят. Самые радостные моменты моей узнаваемости – когда вдруг ко мне в храме подходит какой-нибудь человек и говорит: «Дмитрий, спасибо вам за то, что вы здесь с нами», – не за то, что я сыграл что-то, а за то, что я с ними в храме молюсь. Вот это ком в горле и радость, потому что я понимаю, насколько им важно, что человек, который имеет какое-то отношение к экрану, совпадает с ними в вере и в том, что в их жизни главным является православный храм. Это, наверное, самое радостное из последних моих популярных общений.

Я уже давно перестал на популярность обращать внимание. Конечно, не всегда ее хочется: ты выходишь с перекошенным лицом, как сегодня, например, потому что не удалось ночью поспать нормально, и тут: «А-а-а»… А так… это ерунда.

– А вам удалось за время воцерковления кого-нибудь из известных личностей привести в храм? Может быть, какой-то проповедью…

– Я не считаю себя проповедником. Но студентов, которые учатся на артистов, мы учим так: конечно, даем им все, что нужно для профессии, но девочкам говорим: «Девчонки, самое главное – замуж удачно выйти и чтобы семья была», а парням говорим: «Вот ты закончишь и какую-нибудь нормальную профессию себе найди, какое-нибудь нормальное образование, мужское что-нибудь» – вот наше главное обучение.

На нашем курсе есть парень, который в храме уже помогает. Наверно, это самое наиболее неуправляемое – люди, которые нам доверяют и нас слушают. Но мы с нашими студентами проводим много времени, и все время говорим с ними о том, чтобы они людьми оставались правильными. Поздравляем с праздниками православными. И у меня мечта, чтобы мы вместе съездили куда-нибудь, в Псково-Печерский монастырь например. Потому что никто из них ничего не знает о Православии! Я спасся через книгу «Несвятые святые». И вот я смотрю на них и думаю: кому нужны артисты? Сейчас айтишники нужны, их не хватает, а артистов – все театры московские переполнены. Да, нужны молодые, но я бы набирал через пять лет, когда те постареют. В общем, такая профессия странная.

– В Печоры вы сейчас часто ездите?

– Нет, к сожалению.

– Как вы думаете, когда лучше жениться творческому человеку? В молодости, когда он начинает свой творческий путь, или в возрасте, когда он уже имеет популярность? По вашему мнению, на какие качества нужно обратить внимание при выборе спутника?

– Про качества я уже говорил. Если Господь дает половину, то всё, всё, ребята, терпите, если действительно половина. А вот когда? Вот когда Господь даст, тогда и надо. Это же кому как повезет. Мне повезло, мне было 27 лет, и я уже что-то соображал, хотя и не очень соображал, конечно.

– А как вы поняли, что именно ваша жена – это ваша вторая половинка? У вас ведь, наверное, до этого были другие девушки, с которыми вы общались?

– Да, я общался с некоторыми. Но моя жена – это действительно первая женщина, за которой я ухаживал. До этого все наоборот было как-то. Я помню, как мы встретились, познакомились… Она была у меня на спектакле, я побывал у нее на спектакле. Тогда не было мобильных телефонов, это было 1991 год. И я что-то для себя решил, в машине сидел, ждал, когда она выйдет после спектакля. И вдруг я увидел, что она идет с каким-то молодым человеком под ручку, а он высокий, более-менее мужчина. И когда у меня возникла мысль, что я могу ее потерять, я понял: все, не-не-не, надо срочно завоевывать всеми способами.

Но семейная жизнь – сложная штука, всякое бывает, и нужно говорить себе: «Стой-стой-стой! Ну-ка, свои эмоции загаси и подумай. Тебе что дороже: то, что ты будешь целым человеком, или то, что ты будешь половиной? Или твои амбиции и эмоции?»

– Что в вас изменилось после того, как вы стали верующим православным человеком? Могли бы привести примеры, как изменились ваши взгляды?

– Многое из того, что я мог себе позволять до того, как пришел в храм, я не могу себе позволить теперь. Есть просто табу: нельзя. И отношение к себе, прежде всего. Я про себя расскажу, но это к каждому человеку, мне кажется, можно отнести. Всегда можно найти кого-то, кто хуже тебя, согласитесь, да? Делаешь ты что-то не очень и думаешь: «Да ладно, а вон Сидорова-то что делает?! А я еще нормально». Я мог помочь в беде, мог выручить, еще что-то, в общем, хороший парень – респект мне и уважуха. Человек добрый, хороший парень, не предаст, не продаст, и я думал: «Вообще-то я лучше всех, че мне?» А когда я пришел в храм, начали открываться мои грехи, которые грехами я не считал, где-то там они, под спудом уходили в подсознание. И сейчас есть ряд вещей, которые стали для меня совершенно неприемлемыми после того, как я пришел в храм. И ряд вещей в профессии для меня тоже стали какими-то такими, отчасти спорными, отчасти запрещенными. Хотя, честно скажу, бесы же крутятся, и они тащат. И у меня был период эйфории, когда я два года летал: «Ребята, че вы там сидите? Идите в храм, там же радость, счастье!» – я во всех интервью это говорил, потом подуспокоился.

Мне как-то один митрополит рассказывал анекдот про чертей. На съезде чертей выходит один и говорит: «Мы работаем с православными, говорим: не молитесь, не поститесь, не ходите на Литургии – в общем, уговариваем, так и сяк убеждаем, – и 2–3 процента, больше не получается». Второй выходит: «Да и в нашей области то же самое». Третий выходит и говорит: «Идиоты, вы не знаете, как работать с православными. Надо говорить им: поститесь, молитесь, ходите на Литургию, но с завтрашнего дня». Вот такое маленькое искушение: буду хорошим, но не сейчас, завтра. Такая бесовская штука, потому что это завтра удлиняется на неделю, а потом и на месяц, и с этим сложно бороться.

– А ваша жена ходит в храм?

– Да, конечно.

– Она воцерковилась вместе с вами?

– Нет, она воцерковилась гораздо раньше меня. Она, собственно, и покрестила меня, и потом мы венчались. Но самое удивительное, что я женат сейчас… на своей внучке. Мать моей супруги – моя крестная дочь, так что получается: я женат на дочке моей дочки, и моя жена – мне внучка крестная.

– А планируются еще какие-то постановки по Евгению Водолазкину?

– Я не знаю, это не в моей епархии. Извините за слово «епархия». Вообще Водолазкина стоит почитать. Он светлый, при этом он ученый, он занимается средневековьем в том числе. Меня поразил его роман «Авиатор». Совершенно поразил. После «Лавра» я почитал «Авиатора» – и мне снесло мозг. Я тут же хотел это в театр отнести, потому что это такая история, причем связана она и с современностью, и с советским периодом, который мне очень интересен. Вы, молодежь, о Сталине мало что слышали и знаете, но это тоже удивительная личность, и в романе есть отчасти и об этом. Я знаю, что продан для кино «Лавр», и «Авиатор» тоже где-то в каком-то театре есть в библиотеке будущих постановок. Больше ничего не знаю.

У нас с отцом Иоанном есть план сводить постепенно коллектив, который здесь собирается, на спектакли. В частности, на «Лавр» и на «Авось».

– Я бы хотела задать вопрос по поводу детей в православной семье. Сколько вы считаете приемлемым иметь детей в православной семье?

– Слушайте, потрясающий вопрос! Есть общее какое-то мое впечатление. Я жил в Советском Союзе, и тогда такая ходила поговорка: «В Советском Союзе секса нет», а при этом рождаемость была очень хорошей. И семейная жизнь нормальная. Недавно какой-то из батюшек, вроде бы отец Димитрий Смирнов, сказал, что нормальное количество детей в семье – это пять. То есть пятеро детей и двое родителей, получается семь – прекрасное число. Больше – еще лучше. И: «Господь дает детей – Господь дает и на детей». Чем больше детей в семье, тем больше радости, и потом, уже начиная с третьего, старшие смотрят за младшими и можно самоустраниться: уже возникает такая община, где всем интересно, у всех есть занятия. Я не побоюсь сравнить это с кадетским училищем, где учится мой сын, где они вместе находятся на протяжении 5,5 дней, не полдня, а почти неделю вместе, и там своя жизнь, свой дух какой-то общий, свое товарищество, своя история общения. В большой семье, мне кажется, это все работает, и чем больше детей, тем лучше.

Чем больше детей – тем лучше. «Господь дает детей – Господь дает и на детей»

В «Лавре» есть эпизод, когда приходит к герою забеременевшая девица и просит его помолиться, чтобы она избавилась от ребенка. И он прямо ее спрашивает: «Ты хочешь, чтобы я молился об убийстве?». Это убийство. Мы пока еще на законодательном уровне не вышли на закон, запрещающий аборты, но посмотрите: у нас прирост населения идет за счет мусульман – это факт, потому что у них считается: чем больше детей, тем лучше вообще, в принципе.

– Ваш сын учится в кадетском училище. Какая там обстановка? Просто есть училища, где думаешь, что ребят воспитывают, а получается, что совсем нет.

– Я знал, в какое отдаю училище – имени Шолохова, Первое Президентское при Росгвардии, потому что я общался с начальником всех училищ, и он мне сказал: туда. Я еще долго думал, ходил на экскурсию, общался, смотрел, что и как. Я сомневался, конечно, но рассказ коменданта меня подвиг к решению. Он где-то под Воронежем служил, подполковник, по-моему, и он рассказывал: «Вызывает меня мой командир и говорит: “Хорош тебе сидеть здесь. Давай в Москву, в кадетское училище имени Шолохова, там нужен комендант и т.д.” – и я ехал в Москву с ощущением, что я еду в какой-то ужас и кошмар, к детям, которые не нужны родителям, которые там мучаются в этой форме, кормят их непонятно чем, делают вид, что обучают… Я боялся, что придется смотреть на это детское несчастье. Но когда я сюда попал, я через неделю понял, что это и есть настоящее детство». У них есть все: и игры, и занятия по интересам, есть спорт, есть учеба очень серьезная. Они там же делают уроки. У них есть 15 минут свободного времени в сутки, когда сын может позвонить нам. Все остальное время он занят делом.

– А ваш сын сам захотел в училище? Просто есть парни, которые идут сами в кадетское училище, а есть те, которых заставляют родители.

– Я заставил, да. У него не было выбора. Но поскольку он нас уважает, как скажешь: нет? Хотя вся семья, все женщины встали дыбом. У моего сына была большая проблема. Я очень мало бываю дома, потому что я за омутом бегаю, зарабатываю деньги. Мама, бабушка, вторая бабушка, собака – все женского рода, и хочешь, не хочешь, мальчик чувствует, что он центр мира. Он нормальный, он не избалованный, все нормально. Но подсознательное ощущение: «Вы все здесь кто?» – было. Я начал это замечать в поступках отдельных, когда он оставался один на один с бабушкой или был в плохом настроении. То есть то, что в обычном общении не вылезает, в общении со мной или с мамой вдруг вылезает. И я понял, что нужно забирать его, что все это его развращает, надо другую среду, где мужики, где они вместе бегут, где они в 6 утра вместе глаза продирают.

– Да, он так доволен, что даже когда выходные не полтора дня – иногда затягивались, потому что он, например, болел, – он через четыре дня: «Мне скучно, пап, я хочу в училище». Ему не хватает училища. Потому что там, помимо всех трудностей и радостей, еще общение с парнями, которые такие же, как и он. Они между собой соревнуются. Мало того, в первые полгода обучения он научился играть на гитаре сам, до этого я ему пытался помочь… Там он стал писать песни, он 20 с лишним песен поет. Там, на фоне занятости, этих рамок жестких, когда у него времени свободного нет, он на гитаре научился играть, песни поет, организует самодеятельность, спорт. Вот странно: есть люди, и я такой же, которым нужно дать жесткую конструкцию, ограничить во многих вещах, и тогда они начинают развиваться, а если нет… Может быть, он просто такой же ленивый, как и я.

– Вы не боялись психологической ломки?

– Боялся. Но как мне сказали умные люди, есть недели две акклиматизации, и если человек ее проходит, то все. Есть кто сразу в слезы – их убирают. А он прошел. Да, он плакал там первые десять дней по утрам, потом нормально.

– Снова о «Лавре». Я слышала, не помню где, по-моему, эфир какой-то шел и говорилось, что то ли все, то ли большая часть актеров спектакля по «Лавру» проходили такую серьезную духовную подготовку перед тем, как выйти на сцену…

– А у нас целый автобус ездил в Оптину. Ездили в Оптину, заночевали там, сходили на раннюю Литургию, почти все окунулись в купель.

– Только православные?

– Разные, но православных больше. Главное, режиссер православный – Бояков, и у нас в последние десять дней репетиции перед каждой – короткий молебен был. У нас на втором ярусе икона, которую привезли к нам с Афона. Все серьезно. Мы просим помощи Божией, конечно.

– Была какая-то специальная подготовка у актеров? Именно по характеру…

– Нет. Дело в том, что наш режиссер – человек православный и воцерковленный, он все время об этом говорит, и поскольку сама фигура Лавра совершенно однозначная в этом смысле, разговоры об этом есть.

Я как-то взял своего сына «в напарники», а у меня огромное количество слов автора, и вот я говорю: «Елисей, не надо сейчас спать, иди сюда», и дал ему текст пьесы, там выделен мой текст, он подавал мне реплику, а дальше я говорил свои слова… Час десять я говорил свой текст наизусть. Это гигантский объем, который в голову помещается. Но, по-моему, я его выучил, и мне надо не забыть его до 26-го числа. Будут еще репетиции. И это очень хорошо, что много текста от автора и много ситуаций, когда идет параллельно авторский текст и действие. И не всегда совпадают действия актеров, но в результате построение такое, что есть ощущение того, что написано в книге.

Удивительно, ведь когда мы читаем книгу и у нас в голове какие-то картинки, мы что-то рисуем, потом видим фильм и думаем: «Ой, что-то не так». Вот я читал книгу «Несвятые святые» и совершенно по-другому представлял Псково-Печерский монастырь, у меня другая картинка, а потом приехал – «Ой», и я стал совмещать, где ворота, где то, другое… Когда у нас есть повод для фантазии – это очень хорошо. Есть такой ход в спектакле: на фоне авторского текста происходит нечто другое, и при этом остается у нас возможность фантазировать по поводу того, что мы сейчас видим, потому что мы видим не то, что в точности описывается в тексте. Такие вот странные вещи.

– Вопрос о детях в театре. Я не про любительские сценки в детских садах и школах, а именно когда на большую аудиторию дети выходят. Как вам кажется, это трудно? И накладывает ли это какой-то свой отпечаток?

– Трудно конечно. Чаще всего спектакль идет во время недетское, детям спать уже пора. Но из этих двух парней в «Лавре» один уже в трех или четырех фильмах снялся, в спектаклях играет, и ему это так нравится. Репетиции тяжелые, по 8 часов, по 9, и ты сидишь ждешь, пока реплику свою подашь, потому что многосложный спектакль.

Это хорошо. Главное, чтобы не во вред было. Иногда потом они уходят в эту профессию, им прямо нравится это.

– А где находят детей для спектаклей?

– На помойке. Я не знаю. Есть же кастинги всякие. Есть картотеки детей, которые снимаются. Такие детки есть. Этот Никита очень талантливый, он читал текст за старца, мне помогал, а у нас Якубович играет одного из старцев, причем очень убедительно, так Никита лучше прочел, чем Якубович, реально. Причем он точно по позиции, и по подаче текста, и по интонации… Талантливый парень.

– А сын ваш не хочет в актеры?

– Нет. Он скорее продюсер или режиссер. Я пару раз видел его в детских спектаклях на сцене, и это очень смешно.

– Что вам помогает запоминать такие огромные тексты? Это за счет какой-то методики?

– Есть методики, но я их не знаю. Я частично запоминаю расположение на листе, но в принципе по мысли. Если нормальный текст, то можно запоминать по мысли – как мысль движется в каждом отрывке. У Водолазкина в этом смысле очень просто, у него очень ясные такие предложения, удобные. Вот только огромное количество времени на это уходит, два месяца я этим занимался… Вот удивительно: когда я перестал проверять текст глазами, несколько дней не открывал его, а потом перед репетицией открываю, начинаю листать, и чем дальше листаю, тем мне страшнее становится, потому что я поверить не могу, что я все это знаю.

– У вас получается выучить так молитвы?

– А я специально не учу молитвы, они запоминаются сами. Вдруг понимаешь, что ты ее знаешь.

– А бывает такое, что вы текст забываете? Что вы тогда делает?

– Конечно, бывает. Тогда импровизация, либо шутки по этому поводу, или ужас и кошмар. Самое страшное – это когда стихотворный спектакль или музыкальный, где все движется под музыку. Я, например, в песне забываю слова, вот это смешно. Иногда бывает так, что я просто останавливаю песню и говорю: «Ребят, давайте заново сыграем».

– Насколько я знаю, актеры кино и театра работают шесть дней в неделю. Как вы вообще при таком плотном графике успеваете, например, в храм ходить или молиться?

– Шесть дней в неделю?! Бывает по-разному. Но у меня не шесть дней в неделю. Я уже говорил, что у меня не каждые три месяца выходной бывает.

Если есть желание прийти в храм, находится и время всегда. Было бы желание. А потом я приспособился. Допустим, у меня есть спектакли, где антракт и потом я не сразу выхожу на сцену, и у меня есть время прочесть вечернее правило, которое, если я приду домой, я точно уже не заставлю себя прочесть. А на спектакле деваться некуда, я все равно сижу в гримерной. Вот я до выхода своего и прочел правило, слава Богу. Главное – захотеть. А потом есть и все эти аудиоприспособления – в уши вставил и пошел. Я в последнее время стараюсь больше пешком ходить, и ты уже что-то хотя бы слушаешь.

Здесь вы можете оставить к данной статье свой комментарий, не превышающий 700 символов. Все поля обязательны к заполнению.